頭がジーンとする違和感に悩んでいませんか?血流・神経・姿勢・自律神経などの観点から「頭がジーンとする」原因を分かりやすく解説し、自宅でできるセルフケア、日常生活での防止策、さらに「病院を受診すべきサイン」まで網羅します。

1.頭がジーンとするとは? ― 感覚の特徴と出やすいシーン

「頭がジーンとする感じって、なんとなく気になってしまうんですよね」と相談される方が多いと言われています。ジーンとする感覚は、ピリッとしたり、ぼんやりしたり、人によって受け取り方が少しずつ違うと紹介されることがあります。いずれにしても、”普段とは違う違和感”として意識されやすいようです。

では、どんな場面で起こりやすいのか。

「パソコン作業のあとに急にくるんだよね」と話す方もいれば、「スマホを長時間見たあとに気づいた」と言う方もいると言われています。こうした背景には、首まわりの緊張や同じ姿勢が続く影響が関係すると考えられることがあります。

また、寝起きや立ち上がった瞬間など、日常の何気ないタイミングで感じる場合もあると紹介されています。特に、疲労やストレスが重なっている日は「いつもより気になった」と話す方もいるようです。体調や環境の影響を受けやすいと言われており、単純に疲れだけでは説明できないケースもあると考えられています。

さらに、自律神経の乱れが関わるケースについて触れられることもあります。忙しい日が続いたり、睡眠の質が下がったりすると、ジーンとした違和感が気になりやすいという説明もあります。

こうして整理してみると、「頭がジーンとする」感覚は一つの原因に限定されるとは言い切れないと言われています。どんな場面で起きやすいのかを振り返るだけでも、今後の対策につながりやすくなるようです。

この「ジーンとする」感覚ってどういうもの?

人によって「しびれる感じ」「重い感じ」「ピリピリ」など表現が違うと言われています。強さや持続時間もさまざまです。

どんな場面で起こる?

デスクワーク後、スマホを長時間見たあと、寝起き、立ち上がり時など、生活の中でよくあるシーンで起こりやすいと紹介されています。

なぜ“違和感”として放置しがちなのか?

痛みではないため見過ごしやすいものの、繰り返すと不安につながる場合があると言われています。まずは状況整理が大切と説明されることが多いです。

#頭がジーンとする

#違和感の特徴

#出やすいシーン

#生活習慣との関係

#姿勢と首の負担

2.頭がジーンとする主な原因 ― 血流・神経・姿勢・自律神経からのアプローチ

「頭がジーンとする時って、いったい何が起きているんだろう?」と、不安に感じる方は少なくないと言われています。実際にはひとつの理由で説明できるとは限らず、血流・神経・姿勢・自律神経といった複数の要素が関わると紹介されることがあります。ここでは、よく語られる要因を順番に整理してみます。

まず多いと言われているのが血流の滞りです。長時間のデスクワークやスマホ操作のあとにジーンとした感覚が出やすい背景には、首や肩の筋肉が固くなり、頭部へ向かう血流の巡りに影響が出るという説明があります。とくに「同じ姿勢が続く日ほど気になりやすい」と話す人もいるようです。

もうひとつ語られるのが神経の圧迫や過敏反応です。たとえば、後頭部から耳の後ろへ伸びる神経が敏感になり、ピリッとしたりジーンとしたりすることがあると言われています。スマホ首や猫背が続くと首の角度が変わり、神経へ負担がかかりやすいという説明もあります。

また近年よく話題にあがるのが姿勢の乱れです。仕事に集中していると気づかないうちに頭が前へ出たり背中が丸まったりし、その姿勢が続くと首の付け根へ負荷が偏ると言われています。同じようにスマホやタブレットを長く使う方にも見られやすい傾向とされています。

そして忘れがちなのが、自律神経の影響です。疲労の蓄積や睡眠不足、ストレスの多い時期は、頭のジーンとした違和感が気になりやすいと説明されることがあります。緊張状態が続くと筋肉も硬くなり、血流や神経のバランスにも影響しやすいと言われています。

こうした複数の要因が重なり合って「頭がジーンとする」感覚につながっていくと考えられており、一つだけの理由では整理しづらいケースもあるようです。

血流によるジーン感

長時間同じ姿勢が続くと首肩まわりが固まり、頭部の血流に影響が出やすいと言われています。

神経の圧迫・過敏反応

後頭部の神経が刺激されることでジーンとした感覚が出ると紹介されることがあります。

姿勢の乱れ

頭が前に出る姿勢や猫背が続くと、首まわりに負担が集中しやすいと言われています。

自律神経の乱れ

ストレスや疲労が積み重なると、神経や筋肉の反応が敏感になりやすいという説明があります。

#頭がジーンとする原因

#血流と姿勢の影響

#神経の圧迫

#自律神経との関係

#違和感の整理方法

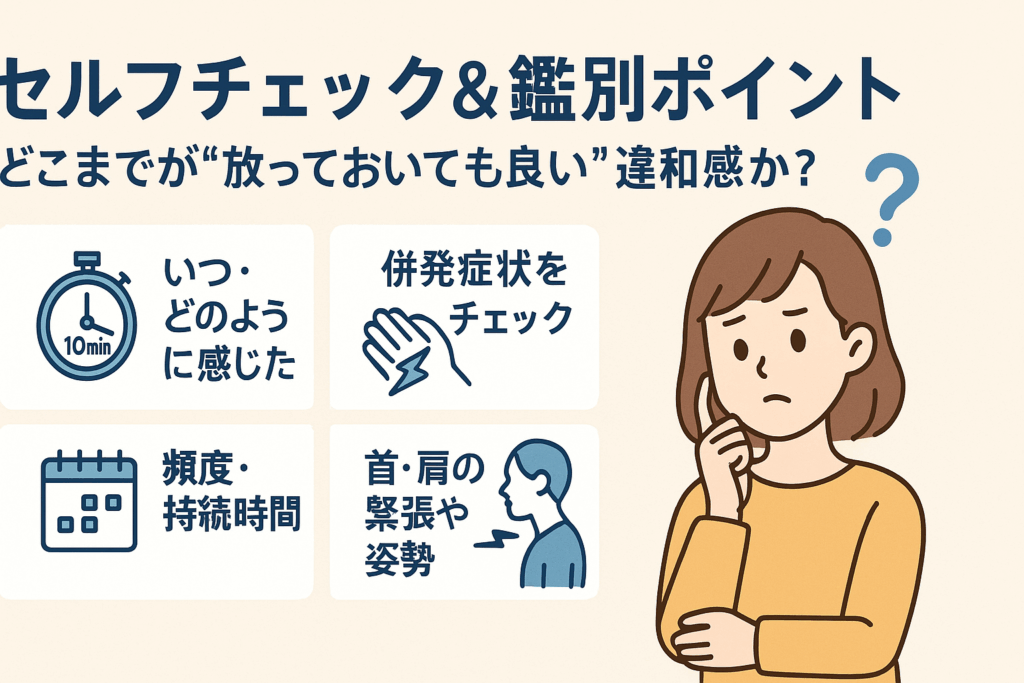

3.セルフチェック&鑑別ポイント ― どこまでが“放っておいても良い”違和感か?

「頭がジーンとするけれど、これって様子を見ても大丈夫なのかな…?」と迷う方は意外と多いと言われています。確かに、痛みではなく“違和感”なので判断がしづらいのですが、いくつかのポイントを振り返ることで状況を整理しやすくなると紹介されています。

まず確認したいのは、いつ・どんな場面でジーンとしたのかという点です。たとえば「長時間パソコンをしていたあと」「スマホをずっと見ていた日」「疲れがたまっていた時」など、きっかけが思い当たる場合は、一時的な緊張や姿勢による影響が関係することがあると言われています。

一方で、時間や頻度にも注目したいところです。数秒〜数分でおさまるのか、あるいはじわっと続くのかで印象が変わります。「気づいたら消えていたことが多い」という方もいれば、「最近は前より増えてきた気がする」と話すケースもあるようです。この変化を把握しておくと後の判断に役立つと言われています。

次に、併発する症状の有無も重要です。

・めまい

・手足のしびれ

・視界の異変

・言葉が出づらい

などが同時に見られる場合、専門的な評価が必要とされることがあると説明されています。

また、首肩の緊張や姿勢の癖をセルフチェックするのもポイントです。「気づいたら猫背になっていた」「首が前に出た姿勢で作業していた」という人は、首まわりの負荷からジーン感につながりやすいと紹介されています。

こうした整理を行うことで、「放っておいて様子を見る範囲」か「一度相談した方が良いか」を考えやすくなると言われています。気になる変化があれば、メモしておくと後の来院時にも役立つようです。

いつ・どこで・どのように感じたか整理する

発生タイミングや体勢を思い出すことで、原因の手がかりが得られやすいと言われています。

併発症状をチェック

しびれ・視界の違和感・めまいなどの有無を確認することで、注意の必要度が変わると紹介されています。

違和感の頻度・持続時間

回数が増えているのか、すぐ消えるのかを把握しておくと判断しやすいと言われています。

首肩の緊張や姿勢の癖

猫背やスマホ姿勢が続くと首まわりの負担が増え、違和感につながるケースがあると語られています。

#頭がジーンとするセルフチェック

#違和感の鑑別ポイント

#併発症状の確認

#姿勢と首肩の緊張

#相談の目安

4.自宅でできる対処法・予防策 ― 生活習慣・ストレッチ・環境改善

「頭がジーンとする感じを少しでも軽くしたいんだけど、自分でできることって何かあるのかな?」と相談されることがあります。実際、生活習慣や作業環境を整えるだけでも違和感が落ち着きやすいと言われていて、すぐに取り入れられる方法も少なくありません。

まず取り入れやすいのは首・肩まわりのストレッチです。長時間パソコンやスマホに向かっていると、気づかないうちに首が前に出て、肩が固まりやすいと言われています。ゆっくり首を傾けたり、肩を回したりする簡単な動きだけでも、血流の巡りをサポートしやすいと紹介されています。

「そんなに難しいことをしなくても良いんだね」と驚く方もいるのですが、実はこうしたシンプルな動きほど続けやすいと言われています。机に向かったまま軽く肩をすくめるだけでも、固まっていた部分がゆるみやすいと語られることがあります。

次に大事なのが作業環境の見直しです。

・モニターの高さが合っているか

・スマホを顔より下で見続けていないか

・椅子の高さや深さが適切か

こうした細かい設定が首への負担に影響しやすいと言われています。

また、忘れがちなポイントとして休憩の取り方があります。「気づけば1時間以上同じ姿勢だった…」という日はジーン感が出やすいと話す方もいるようです。30〜45分に一度、立ち上がって伸びをするだけでも、筋肉が固まりにくくなると言われています。

さらに、睡眠・水分・ストレスケアといった日常習慣も影響することがあると紹介されています。

こうして日常の行動を少しずつ整えることで、頭のジーンとした違和感が軽減しやすい状態につながると説明されています。

首・肩をゆるめるストレッチ

デスクワーク後のこわばりを緩和しやすいと言われている簡単な動きを取り入れる。

作業環境の調整

スマホやモニターの位置を整えるだけで負担が減りやすいと紹介されている。

こまめな休憩

長時間同じ姿勢を避け、30〜45分に一度立ち上がることが推奨されることがある。

睡眠・水分・ストレスケア

生活習慣の乱れが体の緊張につながると言われているため、日々のリズムを整える意識が大切とされる。

#頭がジーンとする対処法

#自宅でできるケア

#姿勢と環境改善

#ストレッチ習慣

#生活習慣の見直し

5.受診を考えるべきタイミングと専門科の選び方

「頭がジーンとする日が増えてきたんだけど、そろそろ来院したほうがいいのかな?」と迷う方は多いと言われています。違和感だけだと判断が難しいため、いくつかの視点から整理してみると決めやすくなると紹介されています。

まず意識したいのは、症状の変化や回数です。「前より回数が増えた気がする」「同じシーンで繰り返す」という場合、体のどこかに負担が積み重なっている可能性があると言われています。一方で、明確なきっかけが思い当たらない場合も気をつけたいポイントとして語られています。

次に、併発する症状の有無です。たとえば、

・手足のしびれ

・言葉が出づらい感覚

・視界の異変

・ふらつき

などが一緒に起こる場合、神経系や血管系へ関わる可能性があるとされ、専門的な確認が必要なケースもあると言われています。

また、「突然はじまった」「今までにない強さでジーンとする」といった 急激な変化 がある場合も、早めに相談されることが多いようです。普段と違う変化が続く時は、記録をつけておくと状況の整理に役立つと言われています。

では、実際に来院するならどこに行くと良いのか。

一般的には、

・脳神経外科:神経的な症状が気になる場合

・整形外科:首・肩・姿勢由来の違和感が考えられる場合

・頭痛外来:原因が特定しづらい場合や慢性的な症状

と紹介されることが多いと言われています。

さらに、専門科に行く前に、

・いつ、どんな姿勢で感じたか

・生活リズムの変化

・仕事中の姿勢

・スマホ使用時間

といった情報をまとめておくことで、触診や検査の流れがスムーズになりやすいと語られています。

こうしたポイントを踏まえて、自分の違和感が「様子見で良い範囲」なのか「早めに確認した方が良いのか」を考えるきっかけにすると良いと言われています。

症状の変化・増加に注目する

回数・強さ・持続時間が以前と比べて変化していないかを振り返る。

併発する症状がないかチェック

しびれ・視界の異変・ふらつきなど、注意が必要とされるポイントを確認する。

症状の急激な変化

急に強く感じた場合や、今までにない違和感が続く場合は相談がすすめられることがある。

専門科の選び方

神経・首肩・姿勢・慢性頭痛など、気になる特徴に合わせて科を選ぶと良いと言われている。

#来院の目安

#頭がジーンとする

#専門科の選び方

#併発症状の確認

#状況整理のポイント