ランニング 膝 痛み 内側でお悩みのあなたへ。内側に出る膝の痛みの原因をわかりやすく解説し、セルフチェック・応急ケア・ランニング再開のポイント・専門受診すべきサインまで丁寧にご紹介します。

1.なぜランニング中に膝の“内側”が痛くなるのか

「走ると膝の内側だけズキッとするんだけど、これってよくあるの?」と相談されることがあります。実際、ランニングでは特定の部位に負担が偏りやすく、膝の内側に痛みが出るケースがあると言われています。とくに、膝の内側には靭帯・腱・滑液包といった細かな組織が集まっていて、走り方や筋バランスの影響を受けやすいと言われています。

膝の“内側”に負担がかかりやすい理由

ランニングでは、着地のたびに膝へ体重の数倍の負荷がかかると言われています。その際、膝がわずかに内側へ入る“ニーイン”という動きが起きると、内側の靭帯や腱の摩擦が強まりやすいとされています。実際、X脚気味の方や股関節周りの筋肉がうまく働きづらい状態だと、負荷が一点に集中しやすいとも説明されています。

ランナーに多い「鵞足部」のトラブル

内側のやや下あたりに痛みが出る場合、「鵞足」と呼ばれる3つの筋肉が集まる場所で摩擦が起きていると言われています。これは長距離を走るほど負荷が蓄積しやすく、フォームの癖や柔軟性の低下の影響を受けると説明されることがあります。「押すと痛い」「走り出しや階段の降りで響く」という声もよく聞かれます。

フォーム・筋力・柔軟性のバランスも関わるとされる

「走り方を変えた覚えはないのに急に痛くなった」という方もいますが、疲労で筋肉の働きが弱まると、膝の内側がブレやすい状況になりやすいと言われています。太ももの内側・外側の筋バランス、股関節の動かし方、ふくらはぎの張りといった細かな要因が組み合わさり、痛みにつながるケースも考えられるとされています。

#ランニング膝痛み内側

#鵞足炎の可能性

#フォームと筋バランス

#膝内側が痛い理由

#ランナーの膝トラブル対策

2.セルフチェック — 「どんな症状か」「いつ痛むか」を確認しよう

「ランニング中の膝の内側が痛いんだけど、これは放っておいていいのかな…?」と不安に感じる方は多いです。まずは、どんな痛みが“いつ”“どんな動きで”出ているのかを整理してみるところから始めると状況が見えやすいと言われています。軽くチェックするだけでも、負担がかかっている場所や背景の傾向がつかみやすいとされています。

押すと痛い? 動くと痛い? 「痛みの種類」をチェック

膝の内側を指で押したときにチクッと響くのか、それとも走っている最中にズーンとした痛みが出るのかで背景が変わることがあります。とくに、膝の内側の少し下を押すと痛む場合は、鵞足と呼ばれるエリアにストレスが加わっている可能性があると言われています。

逆に、動き出しの数歩だけ鋭く痛むけれどしばらくすると落ち着く、というケースもあります。これはランニングで多いパターンと説明されることがあり、走り方や疲労の影響で膝周囲の筋バランスが崩れやすくなっているとも言われています。

「いつ痛む?」でわかるランニングの負担傾向

「走り始めが一番痛い」「スピードを上げた瞬間に痛くなる」「下り坂だけ痛い」など、それぞれの痛み方に特徴があります。

例えば下り坂で強く痛む場合、膝が内側に入りやすくなって内側の組織に負荷がかかりやすいと言われています。

また、階段の降りだけ苦手になる方もいますが、これは太ももの筋力や柔軟性が影響して“膝のブレ”が出やすい状態になっていると説明されることがあります。

ランニング量・フォームの癖も一緒に振り返る

「最近距離を伸ばした」「スピード練習を増やした」「シューズを替えた」などの変化も痛みと関連すると言われています。

フォームの癖(ニーイン傾向)がある場合は、疲れたときに痛みが出やすいという声もよく聞かれます。

#膝内側セルフチェック

#ランニング痛みの特徴

#鵞足部の痛み

#いつ痛むかで分かる傾向

#膝トラブル自己確認

3.ランニング中・直後の応急ケア&走りながらできる対策

「走っている最中に膝の内側がズキッとするんだけど、どうしたらいい?」という相談をよく聞きます。ランニング中や直後に痛みが出た場合、その場でできる対応を知っておくだけでも安心感が違うと言われています。ここでは、まず負担を軽くするための応急ケアと、走りながら取り入れられる対策をまとめてみました。

痛みが出た“その場”でできる応急ケア

膝の内側に痛みが出た瞬間は、一度立ち止まって状態を確認すると良いとされています。「押すと鋭い痛みがあるか」「腫れや熱感が出ていないか」などをチェックすると、負担の程度がつかみやすいと言われています。走行を続けるかどうか迷う場面もありますが、違和感が強いときは無理を避けるほうが良いとも説明されています。

痛みが強いときは、走り終わったあとに短時間のアイシングを行うことがすすめられることがあります。

フォームの“ちょっとした調整”で負担が軽くなることも

「走りながらできる対策ってあるの?」と聞かれることがありますが、実は小さな意識づけが役に立つこともあるとされています。

よく言われるのは、着地の瞬間に膝が内側へ入りすぎないようにすること。いわゆる“ニーイン”の形になりやすい方は、膝と足先の向きをそろえる意識を持つと負担が分散しやすいと説明されています。

また、ストライドを少し短めにする、地面を軽く押すように走るなど、急激な負荷を避ける走り方もよく話題に上がります。

走り終わった直後にやっておきたいケア

走り終えたら太ももやふくらはぎを軽くストレッチすると、膝周囲の張りを和らげやすいと言われています。特に股関節まわりの柔軟性は膝の安定に関係しやすいため、ゆっくり動かしながらほぐす流れが紹介されることが多いです。

あわせて、ランニング量の見直しも大切だとされています。「昨日距離を伸ばした」「急にスピード練習を入れた」など、変化が痛みに影響するケースもあるため、少しずつ負荷を調整すると良いと説明されています。

#ランニング膝痛み応急ケア

#走りながらできる対策

#ニーイン防止ポイント

#痛みのセルフケア

#ランニング直後のストレッチ

4.再発を防ぐための日常&ランニング習慣

「膝の内側の痛みが一度おさまっても、また出てしまうんだよね…」という声はよく聞かれます。再発を防ぐには、日常の体の使い方や、ランニングの習慣そのものを少し整えていくことが大切だと言われています。ここでは、無理なく続けられるポイントを会話形式も交えながら整理してみます。

普段の姿勢や動きのクセを整える習慣

ランニングをしていない時間の姿勢が、膝の負担とつながることがあると言われています。

例えば、立つときに膝が内側へ寄りやすい方は、日常生活の中でも太ももや股関節へ偏ったストレスがかかりやすいと説明されています。

「普段の姿勢なんて意識したことない…」という人も多いのですが、

・立つときに膝が一直線か

・長時間同じ姿勢で固まっていないか

といった小さなチェックを続けるだけでも違いが出るとされています。

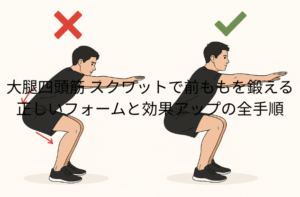

柔軟性・筋バランスを整える軽めのケア

膝の内側のトラブルは、太ももの筋肉のアンバランスや股関節の柔軟性と関係しやすいとされるため、ストレッチと軽い筋トレを合わせて行うと良いと説明されています。

よく話題に上がるのは、

・太もも前後(大腿四頭筋・ハムストリングス)

・内もも(内転筋)

・お尻(中殿筋)

・ふくらはぎ

といった部位をまんべんなく動かす流れです。

「全部やるのは大変…」という方もいますが、1回数分で続けられる内容でも良いと言われています。

ランニングの負荷を“急に変えない”ことが再発予防のコツ

再発は、ランニング量やスピード、シューズ変更など“急な変化”がきっかけで起きやすいとされています。

特に、距離を急に伸ばしたり、スピード練習を増やしたりすると、膝の内側に負担が蓄積しやすいと説明されています。

「週ごとに10%ずつ距離を増やす」など、段階的な負荷調整がよく紹介される理由もここにあります。

また、シューズのクッションやソールのすり減りも膝のブレに影響しやすいため、定期的に確認しておくと安心だと言われています。

#膝痛再発予防

#ランニング習慣改善

#柔軟性と筋バランス

#負荷調整のコツ

#日常姿勢ケア

5.これだけは知っておきたい!専門医を来院すべきタイミングと検査の流れ

「膝の内側の痛み、まだ様子を見て平気かな…?」と迷う方はとても多いです。ランニング中の膝トラブルはよくあると言われていますが、一定のサインが出ている場合は、専門の医療機関で状態を確認してもらうほうが安心だと説明されています。ここでは、来院を考えるタイミングと、実際の検査の流れを自然な会話もまじえて整理していきます。

こんな症状が続くときは来院を検討するサイン

「走ると内側が刺すように痛む」「数日休んでも改善しない」「階段で痛みが強まる」などの状況は、膝周囲の組織に負担が積み重なっている可能性があると言われています。

また、膝の内側が腫れていたり、熱を持つような感覚がある場合は、落ち着くまで無理をしないほうが良いとされています。

よくある質問として「どれくらい続いたら来院したほうがいいの?」というものがありますが、

- 数日間痛みが引かない

- 日常動作にも違和感が出てきた

- ランニング再開がこわい

といった状態は目安になると説明されています。

来院すると何をするの? 検査の流れをイメージしておこう

医療機関では、まず膝周囲を触って状態を確かめる“触診”が行われると言われています。どの部位にストレスが集まっているのか、押したときの反応、左右差などを確認する流れが一般的とされています。

その後、必要に応じてレントゲン、超音波、MRIなどの検査で、関節や軟部組織の状態を詳しく確認する場合もあるとされています。

来院が初めての方からは「怖くないの?」と聞かれますが、流れが分かっているだけで安心しやすいと言われています。

施術やリハビリの方向性がわかると再発予防にもつながる

医療機関では結果をもとに、負担になりやすい動作や筋バランスなどの説明が行われることがあります。「どの動きで痛みが出るのか」「どんな走りのクセが関係しそうか」を整理することで、再発を避けるための習慣づくりにもつながると言われています。

#膝内側痛み来院目安

#ランナー専門医相談

#膝検査の流れ

#触診と画像検査

#再発予防への第一歩