寝起き 首の後ろが痛いと感じるあなたへ。なぜ朝だけ首が痛むのか、枕や寝姿勢から日中の生活習慣まで考えられる原因を解説。セルフチェック方法、今すぐできる応急ケア、そして改善のための生活習慣の見直し策も紹介します。

1.なぜ「寝起きの首の後ろの痛み」が起きるのか?主な原因

寝起きに 首の後ろが痛い と、「昨日は普通だったのに、なんで?」と戸惑う方も多いようです。実際、こうした朝の首の違和感にはいくつかの要因が重なると言われています。ここでは代表的な原因を、会話を交えながら分かりやすく整理していきますね。

枕やマットレスなどの寝具が合っていない場合

「枕ってそんなに関係あるの?」と聞かれることがありますが、実は大きく影響すると言われています。

高さが合わない・沈み込みが強い・ヘタっている枕を使うと、首のカーブが保てず、後ろ側の筋肉に負担がかかりやすいそうです。寝返りがしやすい硬さの寝具かどうかも大切と説明されています。

睡眠中の姿勢や寝返りの少なさ

うつ伏せ寝や片側ばかり向く姿勢だと、首の後ろがねじれた状態になり、起床時に張りや痛みが出やすいと言われています。また、寝返りが少ないと同じ角度で筋肉が固まりやすく、朝に違和感が残りやすい傾向があるそうです。

日中の姿勢の癖(スマホ首・猫背など)

「夜は寝ていただけなのに、どうして?」と思う方もいるのですが、実は日中の姿勢が寝起きの痛みにつながるケースも多いそうです。

猫背・スマホ首・長時間のデスクワークなどで、首の後ろ側の筋肉が硬くなり、その状態のまま寝ることで朝に痛みが出やすいと言われています。

血行不良・ストレス・自律神経の乱れ

実は、体のこわばりだけでなく、ストレスや冷え、自律神経の乱れも影響すると説明されています。「仕事が続いて疲れた翌日に痛みが出やすい」という声もよくあり、体全体のコンディションが関係するとも言われています。

まれに頚椎の問題が背景にある場合も

頻度は高くありませんが、頚椎症や神経の圧迫などが背景にあるケースもあるそうです。

とはいえ、実際には「寝違えや姿勢の問題」の割合が多いとされているため、過度に心配しすぎなくても良いと説明されることが多いですね。

#寝起きの首痛の原因

#寝具と姿勢の見直し

#日中の姿勢が影響

#血行不良やストレス

#頚椎の問題の可能性もあり

2.セルフチェック:あなたの首の痛みはどのタイプ?“まず見直すべきポイント”チェックリスト

寝起きに首の後ろが痛いと、「どこを見直せば良いの?」と迷いやすいですよね。実際、痛みの出方にはいくつかの共通点があると言われています。ここでは、まず確認したいポイントをセルフチェック形式で整理していきます。「あ、これ自分っぽいかも」と思う部分があると、改善の糸口になりやすいとも説明されています。

① 枕・寝具チェック(高さ・硬さ・寝返りのしやすさ)

「枕の高さってそんなに関係あるの?」と聞かれることがありますが、首のカーブを保てるかどうかは重要とされています。

・朝だけ首が重い

・枕に違和感がある

・寝返りしづらい

こうした要素が当てはまると、寝具の影響があると言われています。

② 寝姿勢のクセ(横向き・うつ伏せ・同じ方向に首を向けて寝る)

「気付いたらうつ伏せになっていた…」という方は少なくありません。

うつ伏せや片側ばかり向く寝姿勢は、首の後ろがねじれた状態になりやすいと言われています。「朝の痛みは姿勢のクセと関係する」という説明も多く、まず確認しておきたいポイントです。

③ 日中の姿勢チェック(スマホ首・猫背・長時間デスクワーク)

朝の痛みなのに、昼の姿勢が関係あるの?と驚かれることもあります。

しかし、猫背やスマホ首が続くと、首の後ろの筋肉が緊張したままになり、その負担が寝起きに出ることがあると言われています。仕事が忙しい日ほど朝に痛みが出やすい、という声も見られます。

④ 痛みの種類・広がり方(片側だけ/後頭部まで重い/肩まで張る)

「痛い場所が一定なのか」「広がっていく感じがあるのか」を確認することも大切とされています。

・後頭部が重い

・肩の張りが強い

・片側だけ違和感

これらは負担が偏っているサインとも言われています。朝の痛みが毎回同じ位置なら要チェックです。

⑤ 頻度の確認(たまに/毎朝/徐々に強くなる)

頻度も見逃せません。

「たまに痛い」場合と「毎朝のように痛む」場合では、背景にある原因が異なることもある、と説明されています。徐々に強くなるタイプは、生活習慣の見直しが必要なケースもあると言われています。

#首痛セルフチェック

#枕と寝姿勢の見直し

#日中姿勢との関係

#痛みの特徴を確認

#頻度の把握が重要

3.今すぐできる応急ケアと癒やし方

「寝起きに首の後ろが痛い時って、まず何をしたら良いの?」と相談されることがあります。急に強く動かすのは不安ですし、かといって一日つらいまま過ごすのも避けたいですよね。参考記事でも、朝の首の痛みには“やっていいこと”と“避けた方がよいこと”があると言われています。ここでは、今すぐ取り入れやすい応急ケアを分かりやすく整理していきます。

① 無理に動かさず安静にすることが基本と言われています

「とりあえずストレッチしたら楽になる?」と聞かれることがありますが、急に痛みが出た直後は、無理な動きがつらさを強める可能性があると言われています。

まずは痛い方向へ首を倒したり強く回す動きは避けて、ラクな姿勢を探すことが大切と説明されています。安静といってもガチガチに固める必要はなく、自然に呼吸できる姿勢で少し休むだけでも良いと言われています。

② 冷やす・温めるタイミングを見極める

首に起きている状態が“炎症に近いもの”か“血行不良寄りのこわばり”かによって、冷やすか温めるかの目安が変わると紹介されています。

・朝すぐの鋭い痛み → 冷やす方が適していると言われています

・数時間経って重だるい → 温めて血行を巡らせる方法が向いていると説明されています

「どちらが合うのか分からない…」という場合は、短時間試してみて、ラクな方を選ぶと良いそうです。無理に長時間続ける必要はありません。

③ 首を補助するタオル・簡単な姿勢調整を取り入れる

痛みが強いと、首を支える筋肉が疲れやすくなると言われています。そんな時はフェイスタオルを丸めて首の後ろに当て、負担を軽くする方法が紹介されています。

また、座る時に背中を丸めすぎないように意識するだけでもラクになることがあると言われています。「ちょっと姿勢を直すだけで違うね」と話される方もいます。

④ 就寝前のケアで“翌朝の痛み”を軽くする工夫

応急ケアに加えて、寝る前のひと工夫が翌朝の首痛に影響すると説明されています。

・ホットタオルで首すじを温める

・スマホを長時間見ない

・軽い肩回しで血流を促す

こうした準備が、寝返りのしやすさにもつながると言われています。「前日のケアをしていた日は朝の痛みが軽い」と感じる人もいるようです。

#寝起き首痛の応急ケア

#無理に動かさない

#冷やす温めるの判断

#タオルで首サポート

#寝る前のケアが効果的

4.再発を防ぐための日常生活での見直しポイント

寝起きに 首の後ろが痛い 状況が続くと、「また明日の朝も痛くなるのでは?」と不安になりますよね。実際、朝の首痛は“その日の過ごし方”と関係すると言われています。ここでは、参考記事でも紹介されている見直しポイントを、日常の流れに合わせて整理していきます。「これなら続けられそうだな」と感じる部分から取り入れてみてください。

① 姿勢のクセを整える(スマホ首・猫背のリセット)

「夕方になると首が重くなる…」という方は、日中の姿勢が負担になっている可能性が高いと言われています。

スマホを見る時に首が前に落ちていたり、デスクワークで背中が丸まったりすると、首の後ろ側の筋肉が疲れやすくなるようです。

気がついたら、軽く胸を張り、耳・肩・腰が一直線に近づくような姿勢を意識すると良いと言われています。

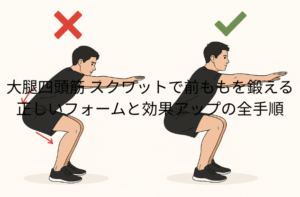

② 適度なストレッチと筋肉のこわばりケア

「ストレッチって毎日やらないとダメ?」と聞かれるのですが、短い時間でもこわばりをゆるめる効果が期待できると言われています。

肩をゆっくり回したり、首を痛くない範囲で左右に倒したりするだけでも、血流が巡りやすくなると説明されています。

③ 寝具の見直し(枕・マットレス・寝返りのしやすさ)

再発予防として、寝具の影響は大きいと言われています。

・枕が高すぎる

・沈み込みすぎる

・寝返りしづらい

こうした条件が重なると、寝起きの首痛につながりやすいと説明されています。

枕を少し低くしたり、タオルで微調整したりするだけでも状態が変わることがあると言われています。

④ 就寝前のルーティンで首の負担を軽くする

実は、寝る直前の過ごし方も翌朝の痛みに関係すると紹介されています。

・スマホやPCを長く見ない

・ホットタオルで首すじを温める

・軽い肩回しや深呼吸をする

こうした小さな工夫が、寝返りのしやすさを助け、首のこわばりを減らすと言われています。

⑤ 同じ習慣を続けて“繰り返しやすい首痛”を防ぐ

再発しやすい方ほど、生活リズムの中に“軽いケア”を組み込みやすいタイミングがあるようです。

朝の5分ストレッチ、昼休みの姿勢リセット、夜の温めケアなど、決まった流れにしておくと続けやすいと言われています。習慣化することで、首の負担が少しずつ軽くなる方もいるそうです。

#首痛再発予防

#姿勢改善の重要性

#短時間ストレッチ

#寝具の見直し

#就寝前ケア習慣

5.それでも改善しない・頻繁に起こるときは要注意:来院を検討すべきケース

寝起きの 首の後ろが痛い 状況が何日も続くと、「このままで大丈夫かな…」と不安になりますよね。多くの場合は寝具や姿勢の影響と説明されていますが、なかには専門的な検査が必要なケースもあると言われています。ここでは、参考記事の内容を踏まえながら、来院を考える目安を分かりやすくまとめていきます。「どこまで様子を見ればよいの?」という疑問に寄り添う形で整理しますね。

① 朝だけでなく、日中も痛み・重さが続く場合

「起きた瞬間だけじゃなくて、昼になっても痛い…」という方は、筋肉のこわばり以外の要因が関わっている可能性もあると言われています。

寝違えによる痛みは、比較的短期間で落ち着いていくと説明されていますが、長く続く場合は首の関節・筋肉への負担が蓄積していることもあるようです。

② しびれ・脱力感・腕のだるさを伴う場合

首の痛みに加えて、腕や指先のしびれ、力が入りにくい感覚がある場合は、神経が関わるケースもあると言われています。

もちろん全てが重大なものではありませんが、「痛み+しびれ」の組み合わせは、念のため専門家の触診や検査の対象になることがあると説明されています。

③ 頭痛・めまい・吐き気を伴うときは慎重に確認

「首が痛いだけじゃなくて、頭も重い…」という声もあります。

姿勢の乱れや筋緊張でも頭痛につながると言われていますが、頻繁に繰り返す場合は、他の要因を確認した方が良い場合もあるそうです。

めまいや吐き気が続く時も、早めに専門機関で相談すると安心につながりやすいと説明されています。

④ 改善したと思ってもすぐ再発する場合

一度ラクになっても、数日後にまた痛みが戻るというパターンを繰り返す方も少なくありません。

この場合、根本的な習慣や筋バランスの問題が隠れていると言われています。セルフケアだけで追いつかない場合は、専門家から「どの動きで負担がかかっているか」を見てもらうことで、改善の方向性がつかみやすいと説明されています。

⑤ 日常生活に支障が出るほどつらい場合

「洗顔で首を倒すのもしんどい」「仕事に集中できないほど痛む」など生活に影響がある場合は、早めに来院を検討すると良いと言われています。

痛みが強い日が続くほど、筋肉の緊張が抜けにくくなるケースもあるため、負担が大きいときは無理をしないことが大切とされています。

#首痛が続くときの注意

#しびれや脱力感

#頭痛めまいの併発

#再発を繰り返す首痛

#生活に支障がある場合