置き針 効果を知りたいあなたへ。置き針(円皮鍼/シール鍼)が肩こり、慢性腰痛、冷え・むくみ、自律神経の乱れなどにどう働きかけるのか、期待できる効果と注意点をわかりやすく解説します。初めての人向けに貼り方のコツや注意すべき状況も紹介。

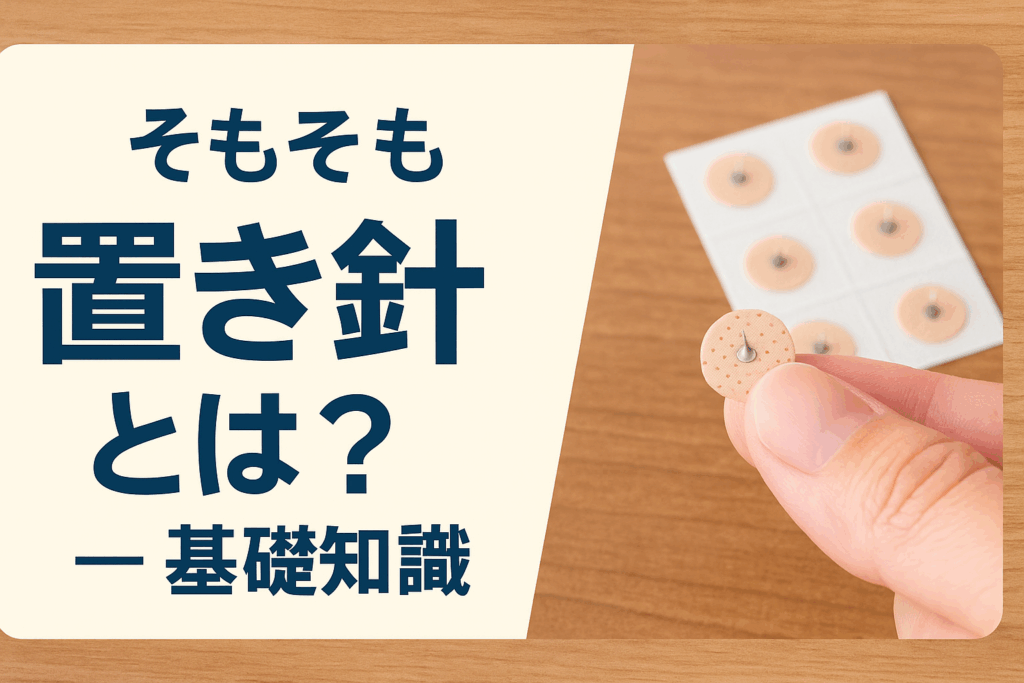

1.そもそも「置き針」とは? — 基礎知識

「あれ、置き針って普通の鍼と違うの?」と聞かれることがあります。確かに、鍼と聞くと“その場で刺して抜くもの”というイメージが強いですが、置き針は考え方が少し異なります。シール状のテープに極めて細い鍼がついており、そのまま一定時間貼り続けることで刺激を継続させる方法だと言われています。**円皮鍼(えんぴしん)**と呼ばれることもあるため、初めて聞く人は名前の違いに戸惑う場合もあります。

置き針の定義と仕組み

置き針は、皮膚の表面に貼り付けるタイプの鍼で、動いている間も一定の刺激が続く仕組みと言われています。一般的には、肩や首まわり、腰、腕、足など、気になる部分に貼るケースが多く、長時間貼っていても目立ちにくい形状のため、日常生活で負担になりにくいと言われています。

従来の鍼との違い

一般的な鍼は、その場で鍼を打ち、一定時間後に抜く流れが多いとされています。一方、置き針は小さな鍼をテープで固定し、貼ったまま生活する点が特徴です。継続的な刺激が体の状態に影響しやすいと感じる人もおり、「動きながら刺激を得られるのが便利」という声もあるようです。ただ、刺激の感じ方には個人差があるため、どちらが優れているというわけではないと言われています。

どんな場面で使われるのか

置き針は「肩こりが気になる」「長時間の座り仕事で首が張りやすい」「腰が重だるい」という状況で貼られることが多いと言われています。また、スポーツ後のケアとして活用する人もいるようです。持続的な刺激によって体の巡りを意識しやすくなると言われていますが、必ずしも全員に同じ変化が起こるわけではありません。

置き針が注目される理由

「貼っておくだけで体に刺激が入る」という気軽さが、置き針の人気を支えているようです。忙しい人ほど、わざわざ時間を確保して通うのは難しいものですが、シール型の置き針なら普段の生活の中で刺激を継続できると感じる人が増えていると言われています。もちろん、貼り付ける位置や体調によって感じ方が異なるので、必要以上の期待をせず、体の変化を観察しながら取り入れることが大切だとされています。

#置き針とは

#円皮鍼の特徴

#鍼との違い

#貼るだけの刺激

#生活の中で使える

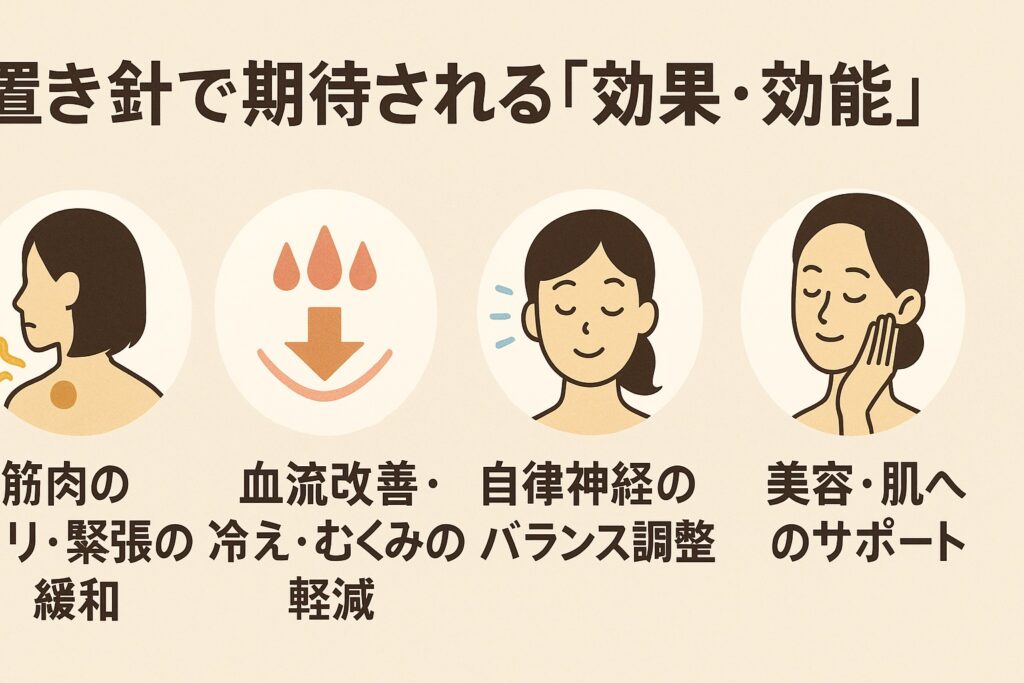

2.置き針で期待される「効果・効能」

じゃあ、置き針を使うと「具体的にどんな変化が期待できるの?」というところを、一緒に見ていこう。人によって感じ方には差があるけど、よく挙げられている効果は次のようなものなんだ。

筋肉のこり・緊張の緩和(肩こり・腰痛など)

「肩がパンパン、腰が重たい…」みたいな、同じ姿勢やデスクワークによるコリでつらい人は多いよね。置き針は、ツボに“軽いけど持続的な刺激”を与えることで、そのあたりの筋肉のこわばりをゆるめやすくなると言われているよ。特に、首・肩まわりや腰など、慢性的に張っている部分に貼るケースが多いみたい。ツボ刺激で血流が促され、緊張がほぐれたように感じる人も多いようだよ。

血流改善・冷え・むくみの軽減

「手足が冷えやすい」「夕方になると足がむくむ」――こういう悩みがある人にも、置き針はサポートになるかもしれない。皮膚を通じた持続刺激で、ツボやその付近の血管がゆるみ、血行がよくなりやすいと考えられているんだ。結果として、冷えの緩和や、むくみの軽さ、あとは疲労感の軽減につながる可能性があると言われているよ。

自律神経のバランス調整・リラックス効果

「最近眠りが浅い」「ストレスで体が重い」なんてときも、置き針がやさしくサポートしてくれるかもしれない。ツボ刺激が神経系に伝わることで、交感神経から副交感神経への切り替えを助け、体と心のバランスが整いやすくなるという意見があるんだ。特に、ストレスがたまりやすい人や、リラックスを求める人に向いているケースがあるようだよ。

美容や肌・フェイスラインへのサポート

「置き針=痛みケアだけじゃないの?」と思う人もいると思うけど、美容目的で使われることも増えているよ。たとえば顔まわりのツボに貼ることで、血流が促され、むくみがとれやすくなったり、肌のハリやツヤのサポートにつながる可能性があると言われている。フェイスラインのむくみが気になる人や、化粧ノリが気になる人にも取り入れられているようだよ。

#置き針の効果

#血流改善とむくみケア

#筋肉の緊張緩和

#自律神経のバランス調整

#美容とフェイスケアサポート

3.置き針の使い方・貼付の目安と注意点

「置き針って貼るだけって聞くけど、どこに貼ればいいの?」と聞かれることがよくあります。確かに、ただペタッと貼るだけのように思えますが、実は貼る位置や時間、タイミングにはちょっとしたコツがあると言われています。ここでは、置き針を初めて使う人でも迷わず進められるよう、ポイントを整理してみました。

置き針の貼り方の基本手順

まず、貼る場所を決める前に、皮膚が清潔な状態かどうかが大切と言われています。汗や皮脂が残っているとシールがはがれやすくなるので、軽く拭いて乾かすと良いようです。そのうえで、気になる部分やツボに貼っていきます。肩や首回り、腰の辺りは選ばれやすい場所です。貼った後は無理に触ったり、こすったりしないように意識すると良いとされています。

貼付する時間と頻度の目安

置き針は、短時間で外してしまうと刺激が十分でないと感じる人もいるようです。一般的には数時間から1日程度貼り続けるケースが多く、肌の状態や生活スタイルに合わせて調整するのが良いと言われています。ただし、長期間貼りっぱなしにすると、皮膚がかゆくなったり、かぶれが出る人もいるため、定期的に様子を見て交換する方が安心だとされています。頻度については「毎日貼る人もいれば、気になる時だけ」という人もいて、無理なく続けられるペースが大切だとされています。

貼る場所の選び方と注意点

貼りたい気持ちが先走ってしまい、どこに貼ればいいか迷うことがありますよね。肩こりなら肩、目の疲れなら頭部や首など、目的に合わせて選ぶとよいと言われています。ただし、傷がある部分、赤みが出ている場所、敏感な部位への貼付は避けるよう推奨されています。また、入浴時や激しい運動で剥がれやすいこともあるため、貼るタイミングにも気を配るとストレスが少なく使えるようです。

安全に使うために意識したいこと

置き針は、自宅で手軽に使えるアイテムとして浸透していますが、体質によって刺激の感じ方に違いがあるとも言われています。貼ったあとに違和感が強かったり、肌にトラブルが出た場合は無理せず外したほうが安心です。また、妊娠中や持病がある場合は専門家へ相談してから使うようにすすめられることが多いようです。あくまで体の状態を見ながら、自分にとって無理のない範囲で続ける姿勢が重要とされています。

全体として、置き針は手軽に使える一方で、貼る位置や肌の状態によって感じ方が異なるため、「絶対にこうすべき」というより、自分の体の変化を観察しながら取り入れていくのが現実的だと言われています。

#置き針の使い方

#貼付の目安

#貼る位置のポイント

#肌トラブル注意

#自分に合ったペースで継続

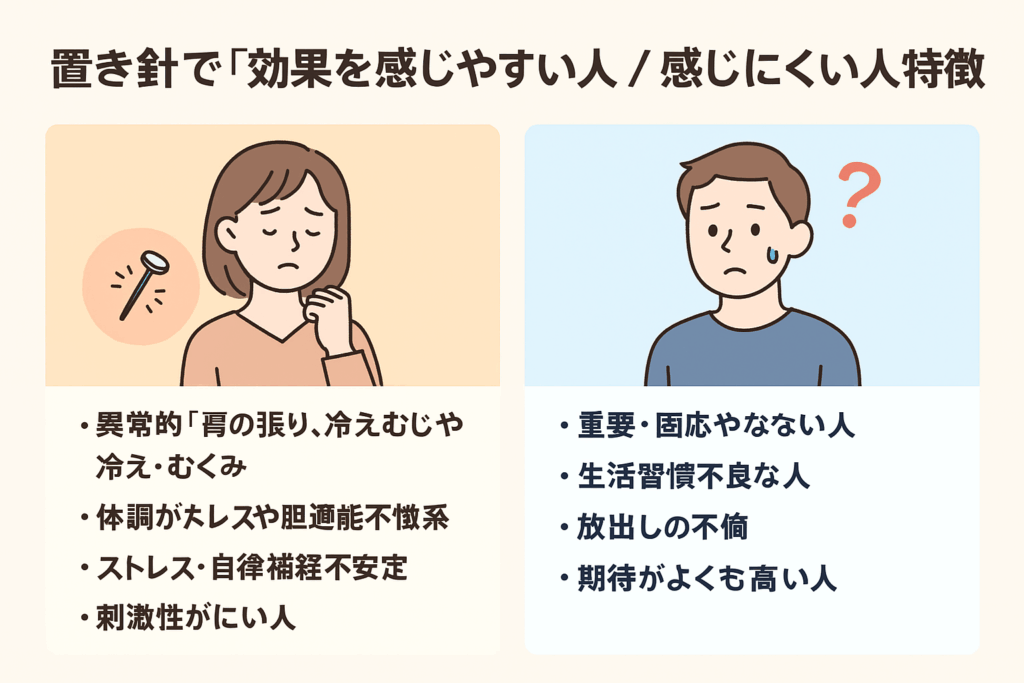

4.置き針で「効果を感じやすい人/感じにくい人」の特徴

「みんな同じように効くの?」――実は、置き針(円皮鍼など)は“その人の状態や生活習慣”で、感じやすさが変わると言われています。ここでは、どんな人だと効果を感じやすくて、逆に感じづらいかの傾向を整理するよ。

効果を感じやすい人の特徴

まず、次のような人は置き針との相性が良いとされているよ:

- 慢性的に「肩こり・腰の張り・冷え・むくみ」など筋肉のこわばりや血行の悪さを感じている人。置き針は筋肉の緊張をゆるめ、血流や巡りを整えるサポートになりやすいと言われている。

- 日常的にデスクワークや立ち仕事で体に負担がかかりやすい人。長時間同じ姿勢が続きがちな人には、貼ったまま無理なくケアできる点が継続しやすいとされている。

- ストレスや生活リズムの乱れ、自律神経の疲れなどで「体が重い」「よく眠れない」「だるさを感じやすい」などの不調を抱えている人。ツボへの持続的な刺激が、自律神経のバランスを整える手助けになる可能性があるとする意見もあるよ。

- 鍼が苦手、刺激に敏感という人。置き針は針が浅く、強い刺激になりづらいため、刺激がやさしいケア手段として取り入れやすいと言われている。

こんな感じで「慢性的な不調」「生活習慣で体に負担がかかりやすい」「やさしい刺激を求めている」人ほど、置き針の恩恵を感じやすいようです。

効果を感じにくい、または注意が必要な人の特徴

反対に、次のような状況・人は“置き針の効果を実感しづらい/注意が必要”とされているよ:

- 不調が極端に慢性化・重度化している人(たとえば長年続く強い腰痛、神経や骨格に関わる問題など)では、置き針だけでは変化が起きにくい可能性があると言われている。

- 生活習慣が乱れていたり、ストレスや睡眠不足、暴飲暴食などが続いている人。こうした状態だと、仮に置き針をしても体の反応が鈍くなりやすく、効果を感じづらいことがあると言われている。

- ツボの位置がずれていたり、貼るタイミング・肌状態が適切でない人。置き針は微細な刺激だから、貼る位置や貼り方が少しずれるだけで作用が弱くなったり、感じづらくなる可能性があるという注意もある。

- 期待しすぎる人。「これを貼ったらすぐ改善!」といった即効性を求めると、変化が見えなかったときに「効かない」と感じやすいようで、実際は継続と生活習慣の見直しが土台になると言われている。

つまり、「重症すぎる不調」「生活が乱れている」「貼り方が適切でない」「短期での効果を期待しすぎる」人は、置き針だけでは満足しにくい傾向があるようです。

置き針は、万能ではないけれど、「日常のコリや冷え、ストレスのケア」「やさしいセルフケア」「継続的な体の調整」に向いた方法だと言われています。自分の体の状態や生活習慣を振り返ったうえで、「そんな人」に当てはまるかどうかを見極めて使うのが、上手な活用のコツだと思います。

#置き針と相性の良い人

#慢性コリや冷えむくみケア

#生活習慣と効果の関係

#刺激に敏感でも使いやすい

#貼り方と継続が大事

5.置き針を利用する際の「よくある質問と答え」

置き針(円皮鍼)は、貼ったまま生活できる手軽さから興味を持つ人が増えているようです。ただ、初めて使うときって不安や疑問が出てきますよね。「痛いの?」「どのくらい貼ればいい?」「仕事中でも大丈夫?」など、よく聞かれる質問に答えていきます。

Q1. 置き針って痛くないの?

「針」と聞くと、少し身構えてしまう人もいると思います。けれど、置き針に使われる針は非常に細く、皮膚の浅い部分に軽く触れる程度の刺激だと言われています。そのため、「思ったより気にならなかった」という声も多いようです。ただし、痛みの感じ方には個人差があり、不快感が強ければ無理せず外した方が安心だとされています。

Q2. どのくらい貼っておけばいいの?

貼付時間の目安は数時間〜1日程度と言われています。貼りっぱなしが良いわけではなく、肌の状態に注意しながら交換するのが理想とされています。入浴や汗をかきやすい場面でははがれやすいため、生活リズムに合わせて使い方を調整する人が多いようです。

Q3. 仕事中や運動中に貼ってもいい?

置き針のメリットの1つに「貼ったまま動ける」という点が挙げられることがあります。実際、デスクワーク中や家事をしながら利用する人もいるようです。ただし、激しい運動は汗や摩擦で粘着力が落ちやすく、はがれる可能性があると言われています。状況に応じて貼り替えるか、一時的には外すなど、臨機応変な使い方が良いとされています。

Q4. 誰でも使っていいの?

置き針は気軽に取り入れやすい一方、体質や健康状態によっては注意が必要だと言われています。妊娠中の人、皮膚が弱い人、持病がある場合は、自己判断ではなく専門家に相談するケースもあるようです。あくまで自分の体の変化を観察しながら、安全に使う姿勢が大切だとされています。

置き針は「貼るだけ」という手軽さが魅力ですが、貼る時間や場所、体調に合わせた調整が必要だと言われています。疑問を解消しながら使っていけば、より安心して取り入れられるはずです。

#置き針の疑問解消

#貼付時間の目安

#運動中の使い方

#痛みや刺激の感じ方

#安全に使うポイント