「全身がつる」で悩む人へ。なぜ足だけでなく、首・肩・背中・手など体のあちこちがつってしまうのかを解説。原因・セルフチェック・すぐできる応急ケア・毎日の予防習慣・医療機関受診の目安を含めた、総合的な対策ガイド。

1.「全身がつる」とは? — つる/痙攣のメカニズム

「全身がつる」という状態は、足だけでなく腕・背中・首など、体のあちこちで筋肉が急にギュッと縮こまり、思うように動かせなくなる感覚のことを指すと言われています。突然、寝ている最中にふくらはぎがつった経験がある方は多いと思いますが、それが複数の部位で頻発する場合、「全身がつる」という悩みに発展しやすい傾向があるようです。

筋肉がつる(痙攣)が起こる背景

そもそも筋肉は、脳や神経から送られる電気信号によって「縮む・緩む」を繰り返しています。この調整がうまくいかなくなると、一部の筋肉が意図せず強烈に縮み続け、痛みやこわばりを伴う「つり」が起こると言われています。専門的には**「有痛性筋痙攣(ゆうつうせいきんけいれん)」**と呼ばれることもあるようです。

この現象は、筋肉に必要な水分やミネラル(カルシウム・マグネシウム・カリウム)などが不十分になった際、神経の伝達がスムーズに働かなくなり、筋肉が誤作動を起こすことと関係していると言われています。

また、筋肉は血流と深く関係しており、冷えや長時間同じ姿勢が続くことで血の巡りが低下し、筋肉に必要な酸素や栄養が届きにくくなる状況も、つりを誘発しやすいと説明されています。

なぜ「全身」がつるのか?

「足がつる」場合と比べ、「全身がつる」ケースでは、局所的な筋疲労だけでなく、体全体のバランスが崩れていることが背景にあると言われています。例えば、日々のストレス、睡眠不足、運動不足、偏った栄養状態などが続くと、神経や血流の調整がうまく働かなくなり、複数部位で筋痙攣が起こりやすくなるそうです。

さらに、水分不足や気温差による体の冷えも大きく関わると言われており、特に冬場や就寝中に症状が出やすいという声も少なくありません。「体のどの部位でもつる可能性がある」という点が、全身がつる悩みの厄介なところでもあります。

まとめると…

「全身がつる」という症状は、単なる足のつりとは違い、体全体のバランスや環境、生活習慣など複数の要因が折り重なって起こると言われています。「最近全身がつりやすいな…」と感じる場合、生活のどこに負担がかかっているのかを見直すことが、改善の第一歩になるかもしれません。

#全身がつる

#筋痙攣のメカニズム

#ミネラル不足

#血行不良と冷え

#生活習慣との関係

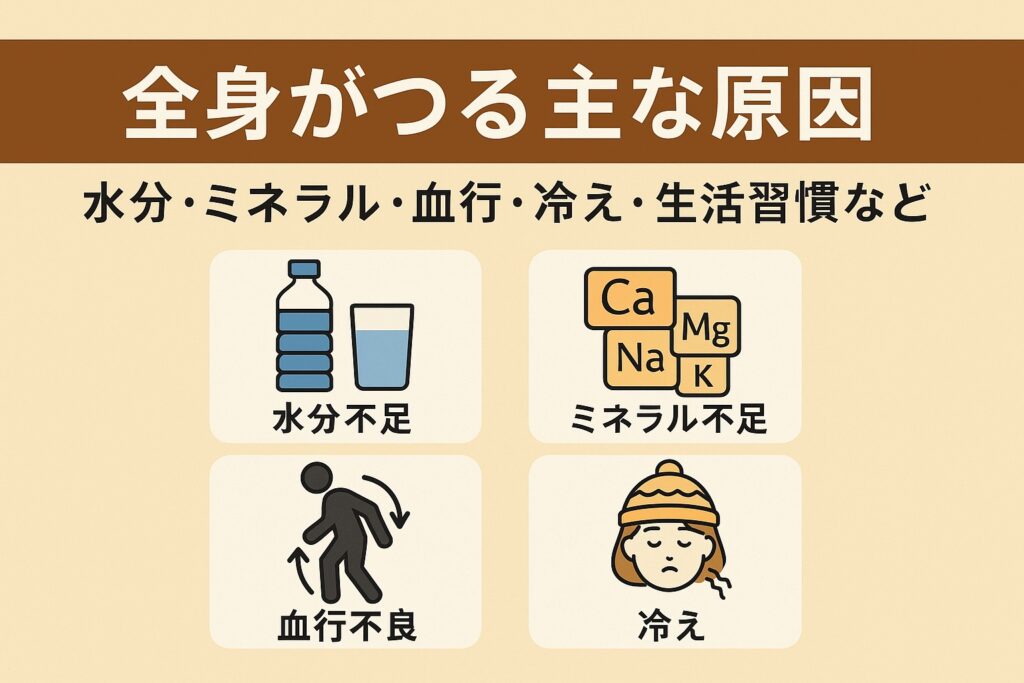

2.全身がつる主な原因 — 水分・ミネラル・血行・冷え・生活習慣など

「全身がつる」という現象は、足だけではなく腕や背中、首まわりなど体のいたるところで起こると言われています。「寝ている間にふくらはぎがつった…」「デスクワーク後に肩や指が急に動かなくなる」など、思い当たる方も多いのではないでしょうか。実は、これらの背景にはいくつか共通する原因があり、その積み重ねが全身に影響している可能性があると言われています。ここでは、代表的な原因を順番に整理していきます。

水分不足とミネラルバランスの乱れ

筋肉はカルシウムやマグネシウム、ナトリウム、カリウムといった電解質が正常に働くことで収縮と弛緩を調整しています。しかし、水分不足や汗をかいた後の補給不足が続くと、これらのミネラルバランスが崩れ、筋肉に誤った信号が送られやすくなると言われています。結果として、突然筋肉が強く縮み、全身がつるような感覚につながるケースがあるそうです。

「喉が渇いた時だけ飲む」という習慣では体が必要とする水分をまかないづらく、意識的な補給が必要と言われています。

血行不良による筋肉の酸素不足

長時間の同じ姿勢、スマホを見るときの前傾姿勢、冷房環境で体が冷えた状態が続くと、血液の巡りが滞り、筋肉が必要とする酸素や栄養が届きにくくなると言われています。血行が悪くなると筋肉の緊張が高まり、ちょっとした刺激でつりやすくなる傾向があるようです。

特に冬や寝ている間は無意識に体が冷えやすく、自分では気付きづらいと言われています。

冷えによる神経の誤作動

冷えによって体温が低下すると、神経の伝達速度が鈍り、筋肉が正しいタイミングで動けなくなると説明されています。意図せず筋肉が収縮を続けてしまい、その結果として「つる」現象が出やすくなると言われています。冷えが慢性的になると、全身がつる頻度が増すと感じる人も少なくないようです。

生活習慣の乱れと筋力不足

睡眠不足、偏った食事、運動量の低下など、生活習慣の乱れも関係していると言われています。筋肉は使わないほど衰えやすくなり、血行も悪化しやすい状態に変化します。また、ストレスが続くと交感神経の働きが強くなり、筋肉が緩みにくい状態になると言われており、結果として全身がつる場面が増えることもあるようです。

まとめ

全身がつる原因は一つではなく、水分やミネラル不足、血行不良、冷え、生活習慣の乱れなど、複数の因子が重なって起こると言われています。「最近、体のあちこちがつる…」と感じる場合、まずは日常の過ごし方や環境を振り返ってみるとヒントが得られるかもしれません。

#全身がつる

#ミネラル不足

#血行不良

#冷え対策

#生活習慣改善

3.今すぐできる応急ケア:つったときの対処法

「急につって動けなくなった…どうしたらいい?」

こんな時って、本当に焦りますよね。特に夜中にふくらはぎや足裏がつると、痛みで思わず飛び起きる人も多いと思います。実は、つった瞬間の対処としていくつか“すぐ試せる方法”があると言われています。ここでは、実際に参考記事でも紹介されているケア方法を、会話を交えながら分かりやすく整理していきます。

まずは深呼吸し、つっている筋肉をゆっくり伸ばす

「え、そんな簡単なことでいいの?」と思うかもしれませんが、筋肉が急に縮こまっている状態では、無理に動かそうとするとかえって痛みが増すと言われています。

例えばふくらはぎがつった場合は、つま先を自分の方へゆっくり引き寄せるようにして伸ばすと、縮んだ筋肉が徐々に落ち着きやすいと説明されています。

同じように太もも、足裏、首、背中など他の部位でも「縮んだ方向と反対側へゆっくり伸ばす」ことを意識すると、筋肉の緊張が和らぎやすいと言われています。

温めて血流を促す

「ストレッチしてもまだ痛い…」

そんなときは、温めるケアが役に立つと言われています。

温めることで血行が良くなり、緊張していた筋肉が緩みやすいと説明されています。

おすすめされている方法は

・蒸しタオルを当てる

・シャワーをつった部分に当てる

・カイロで軽く温める

など、家の中ですぐできるものばかり。特に夜間のつりには効果的だと感じる人が多いようです。

水分+ミネラル補給を意識する

「なんでつったのか思い返すと、今日あまり水を飲んでいなかったかも…」

そんな経験、ありませんか?

筋肉がつる背景のひとつに、水分やミネラル不足が関係していると言われています。汗をかいた後や入浴後、寝る前などに水分+電解質を意識的に補給することで、つりにくい状態を維持しやすいと説明されています。

ただし飲みすぎには注意し、少量をこまめに取るのが良いと言われています。

無理して動かさないことも大事

「治ったと思ってすぐ歩き出したら、またつった…」という声もよく聞きます。

つった直後は筋肉がまだ回復しきれておらず、負荷をかけると再発しやすいと言われています。完全に痛みが落ち着くまでは、患部に負担をかけない姿勢を保つことが大切だとされています。

まとめ

つったときの応急ケアは「伸ばす」「温める」「水分補給」の3つを中心に、落ち着いて対処することが大切だと言われています。どれも家で簡単にできるため、覚えておくと安心感が増すはずです。

#つったときの対処

#応急ケア

#ストレッチ

#温める習慣

#水分ミネラル補給

4.再発を防ぐ毎日の習慣 — ストレッチ・生活習慣・栄養・温活

「つるのはその場で対処できても、また繰り返すのは正直つらい…」

そんな声を聞くことがあります。確かに、つった瞬間の応急ケアも大切ですが、繰り返さない体づくりを意識していくことが重要だと言われています。ここでは、再発を防ぐために、日々の生活の中で無理なく取り入れやすい習慣を整理してみましょう。

ストレッチ習慣で筋肉の柔軟性を保つ

「ストレッチって毎日しないとダメなんですか?」

こんな質問をよく耳にしますが、短時間でも継続すると筋肉がこわばりにくい状態に近づくと言われています。

特にふくらはぎ・太もも・股関節まわりは、日常で負担がかかりやすい部位のため、寝る前や朝のスキマ時間に伸ばしておくと、筋肉が急に縮む状況を防ぎやすいようです。

無理に引っ張るのではなく、呼吸を止めずに心地よく伸びる範囲で行うことがポイントと言われています。

生活習慣を整えて筋肉と神経のバランスを保つ

睡眠不足やストレスが続くと、交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすい体になっていくと言われています。その状態では、少しの刺激で筋肉がつりやすくなることがあるそうです。

・眠る前のスマホ時間を減らす

・長時間同じ姿勢を続けない

・軽い運動を日常に取り入れる

こうした習慣が血行改善につながり、結果的に再発予防に役立つと言われています。

栄養バランスを意識し、ミネラルを補う

筋肉の収縮にはミネラルが深く関わっていると言われており、特にカルシウム・マグネシウム・カリウムは意識して取り入れると良いとされています。

食事で摂取できることが理想ですが、忙しい日が続くと偏りやすいため、海藻・豆類・魚・ナッツなどを食事に加えることが意識づけの第一歩になるかもしれません。

温活で「冷えにくい体」を作る

冷えが慢性化すると、血行が悪くなり、筋肉が緊張しやすい状態になると言われています。湯船につかる・お腹や足首を温める・薄着を避けるなど、温活を習慣にすることで、体が冷えづらくなる状態を保ちやすくなるようです。

特に冬場や寝室が冷える環境の人は、寝る前の入浴や湯たんぽなどの工夫が役立つと言われています。

まとめ

再発を防ぐには、単なる応急ケアではなく、日々の習慣で筋肉が過緊張になりにくい体を維持することが大切と言われています。いきなり全部やる必要はありませんが、できるところから始めていくと、無理なく続けやすいかもしれません。

#再発予防

#ストレッチ習慣

#ミネラル補給

#生活改善

#温活

5.こんなときは要注意 — ただの「つり」ではないかもしれないサインと来院の目安

「またつったけど、今回は何か違う気がする…」

そんな不安を感じた経験、ありませんか?つりは多くの人が一度は体験する身近なトラブルですが、中には“単なる筋肉のつり”では説明しきれないケースもあると言われています。ここでは、注意すべきサインや、どんな状態になったら来院を検討したら良いのかを整理していきます。

頻度が増えている、複数の部位が同時につる

「最近、週に何回もつる」「足だけじゃなく腕や背中もつり始めた」

こうした状況が続く場合、筋肉だけでなく体全体の代謝や神経伝達の調子が乱れている可能性があると言われています。特に、つる回数が徐々に増えている場合は、一時的な疲労では片付けられないこともあるようです。

また、同じ場所ばかりつるのではなく、複数の部位がランダムに痛む場合は、筋肉の問題だけではなく、生活習慣や栄養、神経の働きなど多角的な要因が絡んでいると言われています。

しびれ・むくみ・冷えを伴う場合

「つっただけじゃなく、足先が冷たい」「しびれが残る」「むくみも出てきた」

こうしたサインがある場合、血流や神経にストレスがかかっている可能性が示唆されることがあると言われています。筋肉がつるだけなら一過性のものですが、他の症状が重なると、放置するのは不安が残りやすいですよね。

特に、夜に何度も目が覚めるほどつりが繰り返されたり、日常生活に支障が出ている場合は、早めの相談が安心につながると言われています。

痛みが長時間続くケース

通常、つりの痛みは落ち着いてくると言われていますが、「30分以上痛みが残る」「翌日になっても違和感が続く」といったケースは、筋肉に強い負担が蓄積している状態の可能性があると説明されています。

また、歩く・立つ・伸ばすといった動きで再発しやすい場合も、筋肉と神経のバランスが乱れていることが背景にあると言われています。

来院を考えたほうがいい目安

つり自体は日常的に起こる現象と言われていますが、以下に該当する場合は、一度専門家へ相談することで安心材料が得られる可能性があると言われています。

- 週に何度もつる

- 夜間のつりで睡眠に影響がある

- しびれや冷え、むくみを伴う

- 生活習慣を見直しても改善しない

- 痛みが慢性化している

専門機関では、触診による状態確認や検査を通じて、どこに負担がかかっているかを確認できる場合があると言われています。

まとめ

つりは“よくある症状”だからと油断しがちですが、頻度・痛みの質・併発症状によっては、ただの疲労ではない可能性が示唆されています。気になるサインが重なっている場合は、早めに相談することで不安が軽くなるかもしれません。

#つりの注意サイン

#再発するつり

#しびれやむくみ

#痛みが続く

#来院の目安