背中 痛い時は原因を見極めて正しい対処を。急性/慢性/内臓疾患や姿勢不良まで、痛みの種類ごとの症状・セルフケア・医師受診の目安を分かりやすく解説します。

1.「背中 痛い」の種類と特徴

痛みの出る場所で違う特徴

「背中が痛い」とひと口に言っても、痛む場所によって考えられる原因や性質は異なると言われています。たとえば上背部では首から肩にかけての筋肉がこわばりやすく、デスクワークやスマホ操作の影響を受けやすいそうです。一方、肩甲骨の間あたりは猫背姿勢や長時間同じ姿勢でいることによる筋疲労が関係することが多いとされています。さらに、下背部では腰椎や椎間板など骨格の問題が関与しやすく、左右どちらか一方だけ痛むときは筋肉の偏った使い方や神経の圧迫が影響している場合もあるようです(引用元: 済生会、 リハサク)。

急性と慢性で異なる経過

痛みが突然走る「ぎっくり背中」のような急性の痛みは、重い物を持った拍子や急な動作で筋肉や関節に強い負荷がかかった時に起きやすいと言われています。急性痛は動作のたびにズキッとする鋭い痛みが特徴とされ、安静にすることで数日〜1週間ほどで軽減することが多いそうです。一方で、慢性的に続く背中のこりや重だるさは、日常的な姿勢の崩れや運動不足による血行不良・筋緊張の蓄積が関係することがあるとされています(引用元: MYメディカルクリニック)。

痛みの質による見分け方

さらに、痛みの質によっても目安が異なるとされています。刺すような痛みは神経や関節への刺激が強いときに出やすく、鈍く重い痛みは筋肉疲労や血流低下に伴うことが多いと言われています。しびれを伴うような痛みの場合は、神経が圧迫されている可能性があるため注意が必要とされています。このように「場所・経過・質」の三つの視点から自分の痛みを観察しておくと、今後の対応を考えるうえで役立つかもしれません(引用元: Medical Note)。

#背中の痛み #ぎっくり背中 #姿勢不良 #筋肉疲労 #神経圧迫

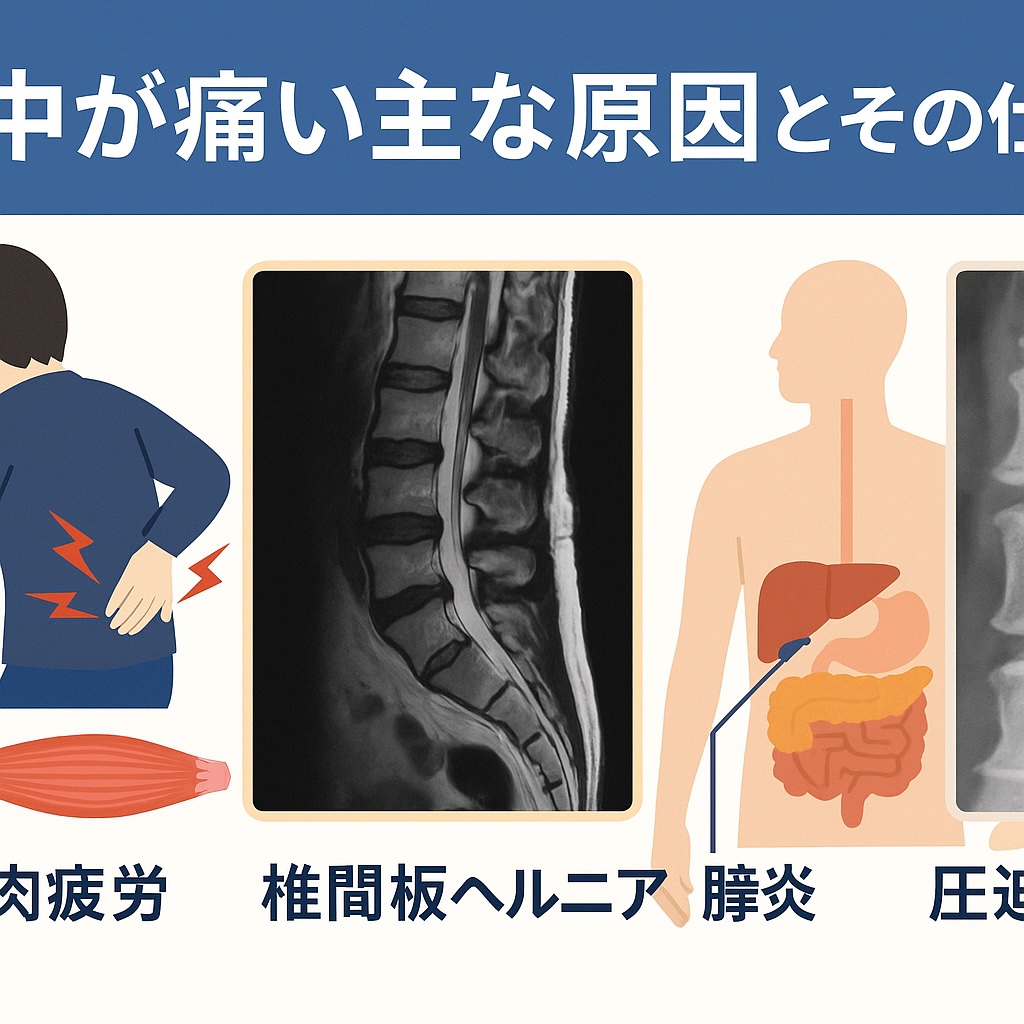

2.主な原因とその仕組み

運動器の問題によるもの

背中の痛みで最も多いのは、筋肉や関節など運動器に関わる問題だと言われています。長時間のデスクワークやスマホ操作で同じ姿勢を続けると、筋肉に疲労がたまりやすく、血流が悪くなることで痛みが出ることがあります。また、猫背や反り腰といった姿勢不良は椎間関節に負担をかけ、慢性的な炎症や痛みにつながる場合があるそうです。さらに、椎間板に強い圧力がかかると 椎間板ヘルニアを起こし、神経を圧迫して痛みやしびれを伴うこともあるとされています(引用元:リハサク、 済生会)。

内臓疾患が原因となるケース

一見関係がなさそうに思えても、内臓のトラブルが背中に痛みを出すこともあると言われています。たとえば 膵炎ではみぞおちの奥から背中にかけて強い痛みが出ることがあり、 胆嚢炎では右背部、 腎臓病では腰に近い部分が痛むケースがあるそうです。これらは内臓に炎症や感染が起きて神経を介して痛みが広がると考えられています(引用元:Medical Note)。

加齢や外傷による構造的変化

年齢とともに骨や靭帯、神経が変性していくことで背中の痛みを感じやすくなるとも言われています。骨がもろくなると小さな衝撃でも 圧迫骨折を起こしやすく、その周囲に炎症が生じることで痛みにつながるそうです。また、交通事故や転倒などの外傷が直接的なきっかけになることもあります。

ストレスや自律神経の乱れ

精神的ストレスや睡眠不足などによって自律神経が乱れると、筋肉が緊張しやすくなり痛みを感じやすくなる傾向があるとされています。実際に、検査で異常が見つからないのに慢性的な痛みが続く人の中には、ストレスが大きく関係しているケースも報告されています。

#背中の痛み #筋肉疲労 #内臓疾患 #圧迫骨折 #ストレス由来

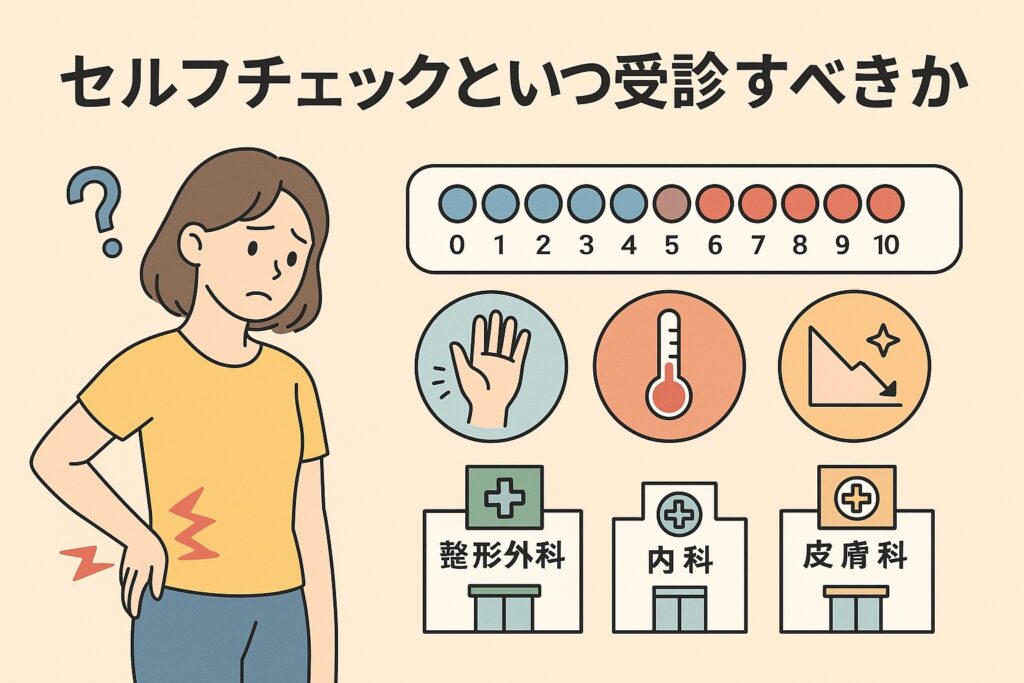

3.セルフチェックといつ受診すべきか

痛みのタイミングと動作の関係を確かめる

背中が痛いときは、まず「いつ・どんな動作で痛むのか」を記録しておくと目安になると言われています。たとえば朝起きた直後や長時間座ったあとに痛むなら、筋肉のこわばりや血行不良が関係している可能性があるそうです。一方、くしゃみや前かがみ動作で鋭く痛むときは、背骨や椎間板への負荷が関わっていることがあるとされています(引用元:リハサク)。

動作と痛みの関連を把握することで、どのタイミングで体を休めるべきか判断しやすくなるかもしれません。

痛みの範囲・持続時間・強さを観察する

次に注目したいのは、痛みがどの範囲にどれくらい続いているかです。ピンポイントでズキッと痛むのか、広い範囲がじわじわ重いのかを区別すると傾向が見えてきます。また、「一時的に軽くなるがまた戻る」「数週間ずっと続いている」など経過も大切だと言われています。さらに、日常生活に支障が出るほど強い痛みなら無理をせず安静にし、早めに専門家へ相談することがすすめられています(引用元:済生会)。

併発症状の有無と来院の目安

背中の痛みに加えて、手足のしびれ・発熱・体重減少・排尿や排便の異常などがあるときは注意が必要だと言われています。これらは神経や内臓の疾患が関係している可能性があり、背中だけの問題ではないこともあるそうです(引用元:Medical Note)。

整形外科は骨や筋肉の不調、内科は内臓や全身状態、皮膚科は帯状疱疹など皮膚トラブルが疑われるときに選ばれています。症状や経過に応じて、適切な科に相談することが大切とされています。

#背中の痛み #セルフチェック #しびれや発熱 #受診目安 #動作と痛み

4.自宅でできるケアと改善法

ストレッチや筋トレで背中の筋肉をほぐす

背中が痛いとき、まず試しやすいのが軽いストレッチや筋トレです。ゆっくり肩を回したり、両腕を前に伸ばして背中を丸めるようにすると、固まった筋肉がほぐれやすいと言われています。強い負荷をかける必要はなく、呼吸を止めずに行うのがポイントです。少しずつ筋肉が動くことで血流が良くなり、こりの軽減につながるとされています(引用元:リハサク)。

姿勢改善の工夫

日常の姿勢も背中の痛みに大きく関係すると言われています。椅子に深く腰かけて骨盤を立てる、デスクの高さを肘の角度に合わせる、スマホは目の高さに近づけるなど、ちょっとした工夫だけでも背中への負担を減らせるそうです。特に長時間の作業では、1時間に1回ほど立ち上がって体を動かす習慣をつけると良いとされています(引用元:済生会)。

生活習慣の見直し

睡眠不足や運動不足が続くと、筋肉が疲れやすく回復もしづらくなると考えられています。質の良い睡眠をとる、体重管理を意識する、無理のない運動を日常に取り入れるなど、生活習慣を少しずつ整えることが大切だと言われています。特に、仕事や家事の合間にこまめに休憩をとるだけでも背中の筋緊張をやわらげやすくなるそうです。

温め・冷やし・マッサージなどの応急ケア

急に背中が痛くなったときは、まず冷やして炎症を抑え、その後に温めて血流を促す方法がすすめられることがあります。また、優しくなでるようなマッサージや、ぬるめのお風呂につかって体を温めるのも筋肉の緊張をやわらげるのに役立つとされています(引用元:Medical Note)。ただし、強い痛みやしびれを伴う場合は無理をせず専門家に相談することが大切です。

#背中ストレッチ #姿勢改善 #生活習慣見直し #温冷ケア #背中筋トレ

5.重篤なケースと専門治療法

重篤な病気が隠れている可能性

背中の痛みの中には、まれに命に関わる病気が隠れていることもあると言われています。たとえば がんが骨へ転移すると、徐々に強い痛みが続くことがあり、夜間や安静時にも痛む傾向があるそうです。また、 化膿性脊椎炎などの炎症性疾患では発熱や倦怠感を伴い、 大動脈解離や 心筋梗塞といった血管疾患では突然の激痛が背中に広がることがあるとされています(引用元:Medical Note、 済生会)。

こうしたケースでは自己判断を避け、早めの来院がすすめられています。

画像検査や血液検査で原因を探る

重篤な病気の可能性があるときには、医療機関での詳しい検査が行われることが多いそうです。骨や関節の異常を確認するためにはX線(レントゲン)が用いられ、椎間板や神経の状態を見るには MRI や CT が使われると言われています。また、炎症や感染を調べる目的で血液検査を行うこともあるそうです(引用元:リハサク)。

専門的な治療法とフォローアップ

検査で原因が特定された場合は、その内容に応じて専門的な治療(※本記事では検査と表記)を行うことになると言われています。炎症性疾患には薬物療法(抗菌薬・消炎鎮痛薬など)が使われることがあり、筋力や関節の機能を保つために理学療法(ストレッチ・筋力訓練など)が組み合わせられる場合もあるそうです。腫瘍や骨折などの場合は、手術が選択されることもあるとされています。さらに、再発防止のために定期的なフォローアップや生活習慣の見直しを行うことが大切だと考えられています。

#背中の痛み #重篤疾患 #画像検査 #専門治療 #再発予防