かかと 痛い 片方だけを抱えているあなたへ。痛みの原因(足底腱膜炎・アキレス腱付着部症・疲労骨折・姿勢・靴の問題など)から、自宅でできるセルフチェック・予防法・治療の流れまで、専門家の情報をもとにわかりやすく解説します。

1.「かかと 痛い 片方だけ」とはどんな症状か

痛む場所や感覚を具体的に捉える

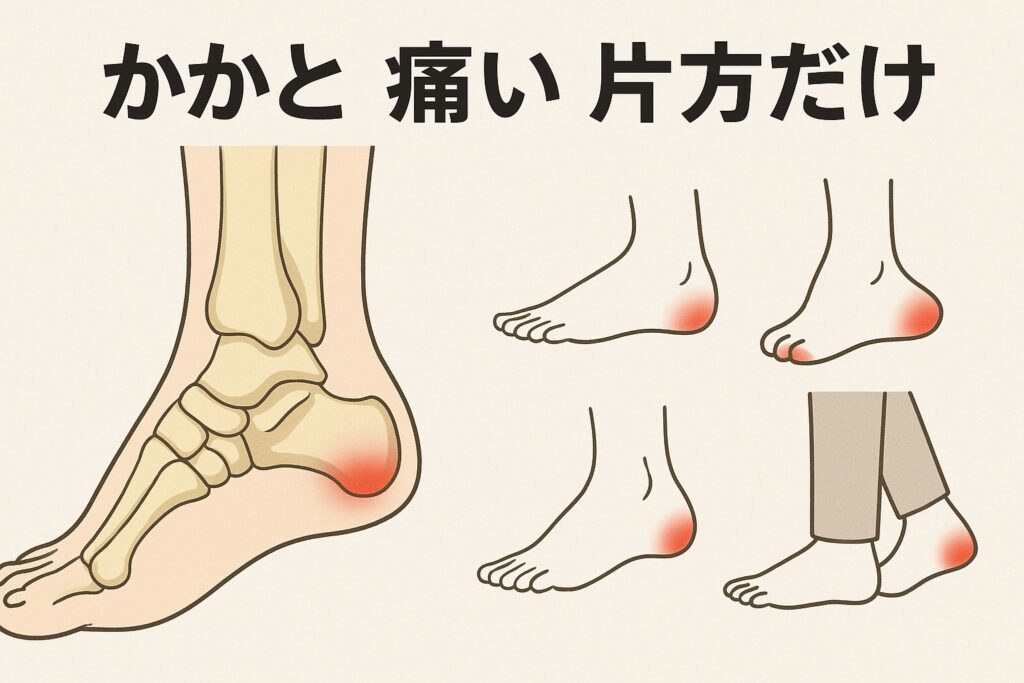

「かかとが片方だけ痛い」と感じたとき、まず意識したいのはどの部分が痛むかという点です。かかとの後ろ側(アキレス腱の付着部あたり)が痛む場合は、腱や付着部への負担が背景にあることがあると言われています。一方で足裏のかかと部分(足底側)なら、足底腱膜炎などの炎症が関係することもあります。また内側や外側寄りに痛みが出るケースでは、歩き方のクセや重心の偏りなどが影響することがあるとも指摘されています(引用元:坂口接骨院)。

痛みの性質も手がかりになります。朝起きて一歩目で「ズキッ」と鋭く痛むようなら、足底の筋膜がこわばっている可能性があると言われています。逆に「ジワジワ」「だるい」といった鈍い痛みなら、長時間の立ち仕事や歩行による疲労の蓄積が原因となることもあるそうです(引用元:沢井製薬)。

いつ・どんなきっかけで痛みが出るかを振り返る

また、痛みが出るタイミングも大切です。運動のあとに痛む、立ち仕事の終わりごろに痛む、あるいは安静にしていてもズキズキするなど、出るタイミングによって考えられる要因が異なるとされています。例えば運動後の痛みはオーバーユース(使いすぎ)、安静時の痛みは炎症や神経への刺激が背景にあるケースが多いといわれます(引用元:明石整形外科クリニック)。

さらに「いつから痛み始めたか」「何かきっかけはあったか」も思い返してみると良いでしょう。運動量が急に増えた、靴を新しく変えた、体重が増えたといった要因が片足にだけ負担を集中させている可能性もあるといわれています。これらを整理しておくと、後から専門家に相談する際にも役立ちます。

#かかと痛 #片足だけ痛い #足底腱膜炎 #歩き方のクセ #足のセルフチェック

2.片側だけ痛む原因の可能性(疾患・構造的な要因)

炎症や損傷が関係するケース

かかとが片方だけ痛むとき、まず考えられるのが炎症や微細な損傷です。代表的なものに足底腱膜炎があります。足裏のかかと付近にある腱膜が硬くなり、朝起きた一歩目でズキッと痛むことが多いと言われています(引用元:沢井製薬)。また、** アキレス腱付着部症**も後方のかかとに局所的な痛みが出ることがあり、階段の上り下りやつま先立ちで痛むことがあると紹介されています(引用元:坂口接骨院)。

また、**踵骨疲労骨折のように骨の内部に小さなひびが入ることで痛む場合もあり、運動量が急に増えた時期に起こりやすいとされています。アキレス腱炎/アキレス腱周囲炎**も、繰り返す負担によって炎症が生じ、かかとの後ろが腫れて熱っぽくなることがあるそうです(引用元:明石整形外科クリニック)。

年齢や体質・全身的な要因が関係するケース

成長期の子どもでは、シーバー病(踵骨骨端症)という成長軟骨に炎症が起きる症状があり、片方だけ強く痛むことがあるといわれています。大人の場合でも、痛風や関節炎など全身性の炎症がかかとに出るケースがあるとされています。さらに、**足根管症候群**のように神経が圧迫されることで、しびれやチクチクした痛みが片側のかかとに起きる場合もあります(引用元:エミシアクリニック)。

姿勢・歩き方・靴など構造的な要因

病気だけでなく、日常の姿勢や歩き方のクセが原因となることも少なくありません。例えば重心が片足に偏る歩き方や左右で靴底の減り方が違うといった状態では、片方だけに過剰な荷重がかかりやすいとされています。また、体重の増加や筋力・柔軟性の低下も衝撃吸収力を下げ、痛みの引き金になることがあるといわれています。これらは見落とされがちですが、再発防止のためにも意識しておきたいポイントです。

#かかと痛 #片足だけ痛い #足底腱膜炎 #歩き方のクセ #踵骨疲労骨折

3.セルフチェックと見分け方

自分で確認できる簡単なチェック法

「かかとが片方だけ痛い」ときは、まずどこに・どんなときに痛むかを把握することが大切だと言われています。

手軽にできるのは、痛む部位を軽く押してみることです。ピンポイントでズキッとした痛みが出るなら、局所的な炎症や負担が集中している可能性があるとされています(引用元:坂口接骨院)。

また、どの動作で痛みが出るかを記録するのも役立ちます。朝起きてすぐ、長く歩いたあと、立ち仕事中など、痛むタイミングをメモしておくと後で傾向をつかみやすいです。これは足底腱膜炎やアキレス腱付着部症など、特定の動作で強く出るタイプの痛みを見分ける手がかりになると紹介されています(引用元:沢井製薬)。

動きや靴のクセもチェックしてみる

片足立ちをしてみたり、歩き方の左右差を確認するのもおすすめです。片側に重心が偏っているとバランスが崩れやすく、その足にばかり負担がかかって痛みにつながることがあるといわれています。鏡の前で歩いてみたり、スマホで歩行を撮ってみると、無意識のクセが見えてくるかもしれません。

さらに、靴の状態をチェックすることも大切です。靴底の片減りやクッションのへたり、インソールが入っているかどうかなどを見直しましょう。左右で減り方が違う場合は、歩き方や体の使い方のクセが原因になっていることがあると指摘されています(引用元:明石整形外科クリニック)。

専門医の触診が必要なサイン

もし腫れ・熱感・夜間痛がある、数週間経っても改善しない、痛みが日に日に強くなるなどの場合は、自己判断せず専門医の触診を受けることがすすめられています。特に踵骨疲労骨折や足根管症候群などは、早期に対応するほうが良いとされているため、迷ったら一度相談してみると安心です。

#かかと痛 #セルフチェック #片足だけ痛い #靴底の片減り #歩行バランス

4.対処法・治療法(自宅ケア~医療機関での治療)

自宅でできるケアと負担軽減の工夫

かかとが片方だけ痛むときは、まず休息をとって負荷を減らすことが大切だと言われています。立ちっぱなしや長時間の歩行を控え、痛みがある側の足にかかる衝撃を減らすよう意識してみましょう(引用元:坂口接骨院)。

あわせてふくらはぎやアキレス腱のストレッチも有効とされています。筋肉や腱の柔軟性が高まることで、歩行時の衝撃を和らげやすくなるそうです(引用元:沢井製薬)。特に朝起きる前やお風呂上がりに、かかとをゆっくり下げるストレッチを取り入れると続けやすいです。

さらに、靴やインソールの見直しも欠かせません。クッション性が高い靴や、土踏まずを支えるインソールを使うと、かかとにかかる圧力を分散しやすいといわれています。

冷却や医療機関での検査・施術

痛みが強いときは、アイシングや冷却で炎症をしずめる方法もあります。ただし長時間冷やし続けると逆効果になる場合があるため、1回10〜15分程度を目安に行うのがよいとされています。

痛みが続くときや腫れ・熱感があるときは、理学療法(物理療法)や薬物療法など、医療機関での検査や施術を検討してみましょう(引用元:明石整形外科クリニック)。必要に応じて炎症を抑える注射療法が提案されることもあります。まれに、** 踵骨疲労骨折など重度の損傷では手術や特殊な固定処置**が必要になるケースもあるとされています。

回復までの目安と注意点

回復までの期間は原因や重症度によって異なりますが、軽症なら数週間程度で改善がみられることもあるといわれています。ただし、痛みがある間は無理をせず、徐々に負荷を戻していくことが大切です。再発を防ぐためにも、改善後も柔軟性や筋力を保つ習慣を続けるようにしましょう。

#かかと痛 #片足だけ痛い #ふくらはぎストレッチ #インソール活用 #理学療法

5.再発予防と長く痛まないための生活習慣

靴と歩き方を見直して負担を軽減するかかとの痛みを繰り返さないためには、日常の足元環境を整えることがとても大切だと言われています。まず意識したいのが正しい靴選びです。足に合わない靴は、かかとや足裏に過剰な負担をかけやすいとされており、かかとがしっかりホールドされる・土踏まずを支える構造・クッション性がある靴を選ぶと良いと紹介されています(引用元:坂口接骨院)。また、歩き方や重心の偏りも見直す価値があります。無意識に片足へ体重をかけるクセがあると、かかとにかかる負荷が左右差として蓄積することがあるといわれています(引用元:明石整形外科クリニック)。スマホ動画で自分の歩行を撮影して確認してみるのもおすすめです。筋力・柔軟性・体重を整えて再発を防ぐさらに、ふくらはぎや足裏の筋力トレーニングを取り入れると、衝撃吸収力が高まりかかとへの負担を和らげやすいとされています。カーフレイズやタオルギャザーなど、自宅で簡単にできる運動を続けてみるとよいでしょう(引用元:沢井製薬)。同時に、ストレッチやマッサージなどで柔軟性を維持することも大切です。筋肉や腱が硬いと、一歩ごとの衝撃がかかとに集中しやすくなるためです。また、体重管理も見逃せません。体重が増えると足にかかる荷重も増えるため、バランスの良い食事や適度な運動を意識してみましょう。早めの対応で悪化を防ぐ最後に大切なのは、痛みが出始めたときに早めに対応することです。軽いうちに負荷を減らしたり、アイシングで炎症を落ち着かせたりすることで、悪化を防ぎやすいといわれています。違和感が続くときは、無理をせず専門家の触診を受けることも検討してみてください。

#かかと痛 #再発予防 #正しい靴選び #歩き方改善 #筋力と柔軟性維持