足首痛いと感じたらまず知っておきたい、痛みの原因・部位別の特徴・専門医を受診するタイミング・自宅でできるケア方法をわかりやすくまとめました。

1.「足首痛い」の症状・部位別タイプの見分け方

足首が痛いとき、「どの場所が痛むのか」を見極めることは、原因を考えるうえでとても大切だと言われています。痛む場所によって関わる筋や靭帯、起こりやすいトラブルが異なるためです。ここでは、内側・外側・前側・後側に分けて、特徴的な症状や見分け方を紹介します。

内側の痛み

足首の内くるぶし周辺に痛みがある場合、後脛骨筋機能不全症候群や足根管症候群が関係していることがあると言われています。歩行や立位で体重をかけるとズキズキとした痛みが出たり、足のアーチが崩れて土踏まずが落ちていることもあります。腫れや熱感が伴うこともあり、放置すると日常生活に支障をきたす場合もあるとされています(引用元:Medical Note、 つるはし整形外科)。

外側の痛み

外くるぶし周辺が痛い場合、足関節捻挫や腓骨筋腱炎など、外側靭帯や腱のトラブルが多いと言われています。特にジャンプや着地、スポーツでの方向転換などで痛みが強くなりやすいです。軽い腫れや押すと痛む圧痛が出ることもあります(引用元:Medical Note、 Sincell Clinic)。

前側の痛み

足首の前側が痛むときは、前脛骨筋腱炎や足関節インピンジメント症候群が関係していることがあると言われています。つま先立ちや坂道を登る動作で痛みや違和感が出やすく、可動域が狭くなることもあります。朝の起きがけや運動後に痛みが強くなるケースもあるようです(引用元:つるはし整形外科)。

後側の痛み

かかとの上、アキレス腱付近の痛みは、アキレス腱炎やアキレス腱周囲炎が多いとされています。ランニングやジャンプなどの繰り返し動作で悪化しやすく、朝起きたときや動き始めに強い痛みが出ることもあります。腫れや熱感を伴うこともあるため、無理を続けると慢性化するおそれがあるといわれています(引用元:Medical Note、 Sincell Clinic)。

#足首痛い

#部位別症状

#捻挫や炎症

#歩行時の痛み

#スポーツ障害

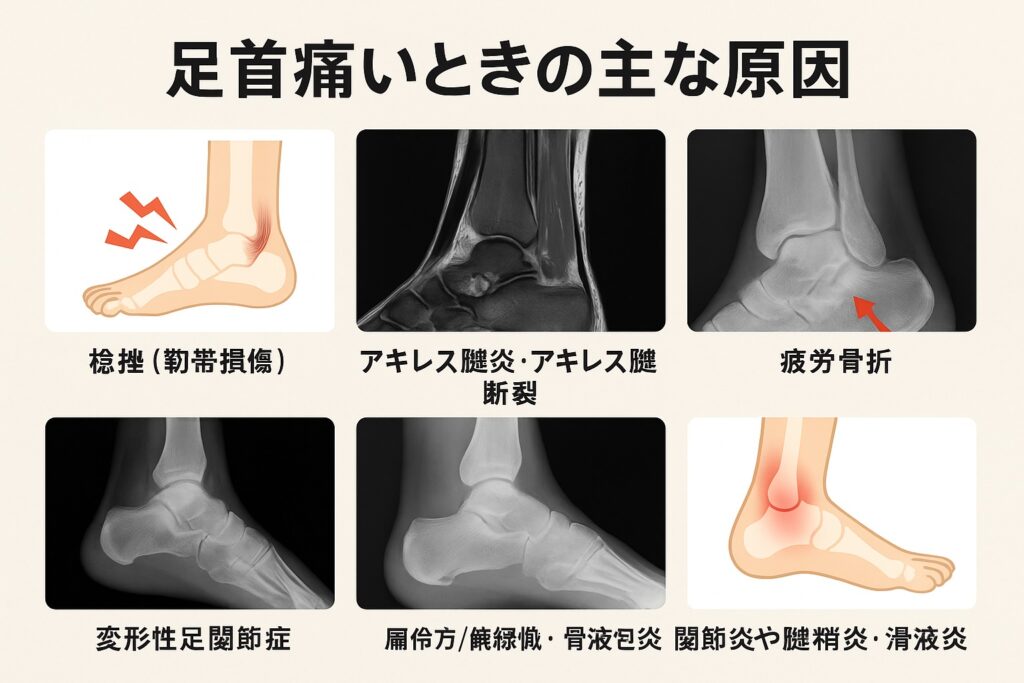

2.主な原因・想定される疾患一覧

足首が痛いと感じるとき、その背景にはさまざまな疾患が隠れていることがあると言われています。ここでは、代表的な原因をいくつか紹介します。

捻挫(靭帯損傷)

スポーツや段差で足をひねったあとに痛みが出た場合、足関節捻挫がよく見られるとされています。足首の外側にある靭帯を損傷するケースが多く、腫れや内出血、歩行時の不安定感を伴うこともあります(引用元:Medical Note、 Sincell Clinic)。

アキレス腱炎・アキレス腱断裂

かかとの上あたりがズキズキと痛むときは、アキレス腱炎やアキレス腱断裂が関わっていることがあると言われています。ジャンプやランニングを繰り返すと悪化しやすく、腫れや熱感を伴うこともあります。急に「ブチッ」と音がして強い痛みが走る場合は断裂の可能性もあるため、注意が必要とされています(引用元:Medical Note)。

疲労骨折

長時間のランニングやジャンプなど、繰り返しの負荷で疲労骨折を起こすこともあるといわれています。初期は軽い痛みですが、次第に痛みが増し、休んでも改善しにくいのが特徴です。見た目の腫れが少ないため、気づきにくい場合もあります(引用元:つるはし整形外科)。

変形性足関節症

変形性足関節症は、関節の軟骨がすり減って炎症が起こることで痛みやこわばりが出る疾患とされています。中高年に多く、階段の昇降や立ち上がり動作で痛みが強まりやすいといわれています(引用元:Medical Note)。

後脛骨筋機能不全/扁平足などの構造的問題

足の内側の痛みは、後脛骨筋機能不全症候群や扁平足が関係していることもあります。足のアーチが崩れて土踏まずが落ち込み、歩行時に疲れやすさや痛みが出やすいといわれています(引用元:つるはし整形外科)。

関節炎や腱鞘炎・滑液包炎

痛風や偽痛風、関節リウマチなどの関節炎や、腱鞘炎、滑液包炎なども足首痛の原因になることがあるとされています。炎症によって腫れや熱感が出ることが多く、朝のこわばりや左右対称に痛む場合は全身性の病気が隠れていることもあるといわれています(引用元:Medical Note)。

#足首痛い

#足首の疾患

#炎症と損傷

#スポーツ障害

#関節のトラブル

3.診断プロセスと受診・検査の目安

足首が痛いとき、「どのタイミングで医療機関に相談するか」や「どんな検査をするのか」が気になる人も多いと思います。まずは自分で確認できるチェック項目から始め、必要に応じて専門家に相談する流れが大切だといわれています。

セルフチェックで確認したいポイント

足首の痛みが出たら、以下のような点をメモしておくと、医師に伝えやすいとされています。

・痛みが始まった時期(急に/徐々に)

・どの場所が痛むか(内側・外側・前側・後側)

・どんな動きで痛むか(歩行・ジャンプ・階段など)

・見た目の変形や腫れ、熱感の有無

・日常生活への影響(歩行困難・動かすとズキズキするなど)

こうした情報は触診や検査の際にとても参考になると言われています(引用元:Medical Note、 Sincell Clinic)。

家庭でできる初期対応(RICE処置)

痛みが強い直後は、「RICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)」が推奨されているといわれています。動かさずに休み、保冷剤や氷で冷やし、軽く圧迫して腫れを防ぎ、心臓より少し高い位置に足を上げるのが基本です。ただし強い腫れや変形があるときは無理に行わず、早めに医療機関に相談することが勧められています(引用元:Medical Note)。

医療機関での検査と来院の目安

医療機関では、問診・視診・触診を行い、必要に応じてX線検査や超音波検査(エコー)、MRI検査などで靭帯や骨、腱の状態を確認するといわれています。整形外科が一般的な相談先で、スポーツでのけがが疑われる場合はスポーツ整形外科も選択肢になります。

また、次のような症状があるときは早めの来院がすすめられています。

・歩けないほど痛む

・安静にしても痛みが強い

・腫れや熱感がどんどん増している

・しびれや感覚の低下がある

(引用元:つるはし整形外科)

#足首痛い

#セルフチェック

#RICE処置

#足首検査

#整形外科

4.治療法・自宅ケアとリハビリ

足首が痛いときは、症状に合わせて段階的にケアを進めていくことが大切だといわれています。まずは安静とセルフケアから始め、必要に応じてリハビリや専門的な施術を検討する流れが基本です。

保存療法(休息・冷却・湿布/アイシング・サポーターや装具)

痛みが出た直後は、患部を休ませることが第一とされています。動かすとズキズキする場合は無理せず安静にし、冷やして炎症を抑えることがすすめられています。湿布やアイシングを使い、腫れが強いときは軽く圧迫して心臓より少し高い位置に足を上げると腫れを抑えやすいと言われています(引用元:Medical Note、Sincell Clinic)。

運動療法/ストレッチ/筋力強化

痛みや腫れが落ち着いてきたら、関節の動きを取り戻すためのストレッチや筋力トレーニングを少しずつ取り入れるとよいとされています。足首まわりの柔軟性を高めることで再発を防ぎやすく、バランス力や安定性も養われると言われています。特にふくらはぎや足裏の筋肉を鍛えることが重要とされています(引用元:つるはし整形外科)。

靴・インソール選びのポイント

日常生活では、足首への負担を減らすために靴やインソールを見直すことも大切だといわれています。クッション性が高く、かかとをしっかり支える靴を選ぶこと、土踏まずをサポートするインソールを使うことで、衝撃を和らげて再発防止につながると考えられています(引用元:Medical Note)。

症状が重い/改善しないときの専門的な検査や手術

安静やリハビリを続けても痛みが強いままの場合、靭帯や軟骨に大きな損傷があることもあるとされています。その際は、MRI検査などで詳しく状態を確認し、必要に応じて関節鏡による施術や靭帯再建など専門的な処置が検討される場合があります(引用元:Sincell Clinic)。

#足首痛い

#保存療法

#リハビリ

#インソールケア

#手術検討

5.予防・再発を防ぐための日常習慣

足首の痛みを予防したり再発を防いだりするためには、日常生活の中でちょっとした工夫を積み重ねることが大切だといわれています。以下に、足首を守るために意識しておきたい習慣を紹介します。

正しい歩き方・姿勢・体重管理を意識する

歩くときは、かかとから着地して足裏全体に体重をのせるようにすると、足首への負担が分散しやすいといわれています。猫背や反り腰など姿勢の崩れは足首に余計な力がかかる原因になることもあり、普段から背筋を軽く伸ばして歩くのがおすすめです。また、体重が増えると足首にかかる衝撃も大きくなるため、食事や運動で体重を適正に保つことも重要だとされています(引用元:Medical Note)。

ストレッチで柔軟性を保つ習慣

ふくらはぎや足首まわりの筋肉が硬いと、動作のたびに関節にかかる負担が増えると言われています。お風呂上がりや朝起きる前に、軽く足首を回したりアキレス腱を伸ばしたりするストレッチを続けると、関節の可動域が保たれやすく、けが予防にもつながるとされています(引用元:Sincell Clinic)。

靴選び・使用環境を見直す

クッション性があり、かかとをしっかり支える靴は足首を安定させやすいといわれています。摩耗した靴底やヒールの高い靴はバランスを崩しやすいため、長時間の使用は控えることがすすめられています。アスファルトや硬い床では、衝撃を和らげる中敷きを使うと負担軽減につながるそうです(引用元:つるはし整形外科)。

スポーツ・立ち仕事の人向けの工夫

長時間立ちっぱなしの仕事やスポーツをしている人は、こまめに足首を回す・屈伸するなどして血流を促すことがすすめられています。休憩時間に足を少し高く上げるのも効果的だといわれています。負荷のかかる練習や作業後はアイシングを取り入れるのも有効とされています。

痛みが出たら早めに対応する

軽い痛みでも無理を続けると、悪化することがあるといわれています。腫れや熱感があるときはRICE処置(安静・冷却・圧迫・挙上)を行い、数日経っても改善しない場合は整形外科などで相談するのがおすすめです(引用元:Medical Note)。

#足首痛い

#足首予防

#ストレッチ習慣

#靴選び

#早期対応